被业界报以期望的五一档,最终没能诞生票房奇迹。尽管有10部电影加入五一档,但截至5月5日20:30.档期仅报收约7.42亿票房。

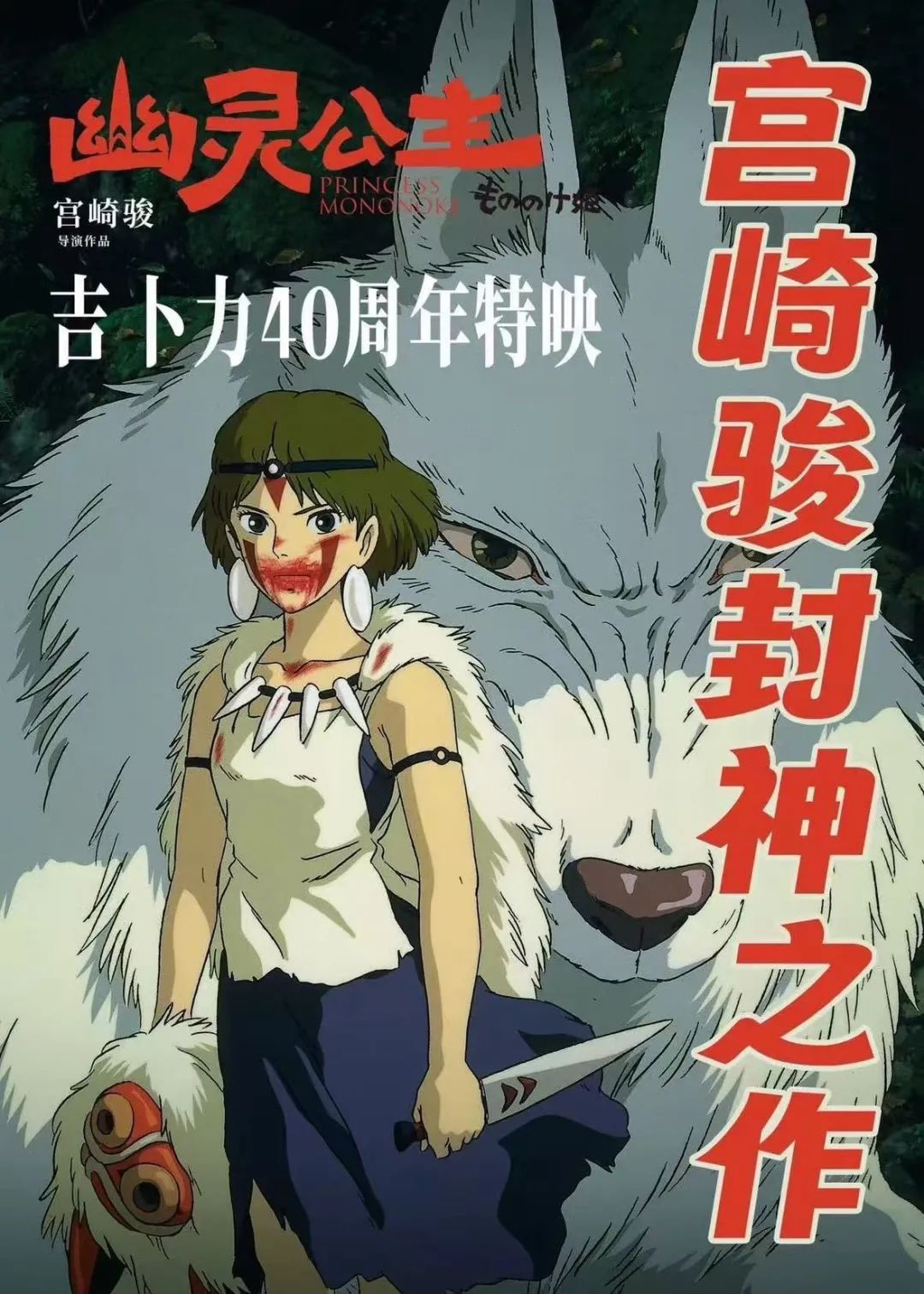

档期内排名第三的是复映的宫崎骏经典电影《幽灵公主》,从春节档至今仍充满生命力的《哪吒2》排名第六,一众新片表现疲软。

2015年,3天时长的五一档拿下6.33亿票房,今年的五一档如去年的暑期档一样,票房一夜回到十年前,电影市场的形式愈发严峻。

在五一档之前的北京国际电影节的论坛上,从业者们也频繁聊起当下的票房问题,大家都在等待《哪吒2》之后的下一个奇迹,也开始明白创作上的转型与改变是一件刻不容缓的事。

改变不是一蹴而就的,当越来越多的电影票房与成本倒挂,行业的当务之急是先活下去。

2025年五一档新片不少,但大盘明显回落,是因为每一部新片都没有达到理想中的票房,更缺少头部电影救市。

我们回看报收约15亿票房的2023年和2024年五一档。

其中2023年五一档的《人生路不熟》和《长空之王》一共拿下近10亿票房,2024年的《维和防暴队》和《末路狂花钱》票房约8亿,排名第三的港片黑马《九龙城寨之围城》票房约2.5亿。可见档期内排名第一梯队的影片要整体抗下10亿左右的票房,再加上其他作品的努力,五一档整体才能有较好的成绩。

前两年五一档都靠主旋律动作片+喜剧片撑场面,今年的新变化是主旋律退场、喜剧片疲软。

目前档期排名前二的《水饺皇后》是人物传记片、《猎金·游戏》是犯罪剧情片,不是传统意义上的头部猛片,两部电影的预测总票房都不过5亿。

早在开预售之前,一位参与五一档的电影主创就表示,今年五一档没有猛片,如果有猛片,其他电影反而会考虑避战,不再扎堆五一档,正是因为缺少头部,所以大家都愿意来碰碰运气。

或许很多片方都存在这样的心理,最后也造成了五一档的一大困境:缺乏头部电影拉动市场,过多电影扎堆也让每个片方都分不到蛋糕。

还有一个显著的问题是,喜剧片也失灵了:叫兽易小星继《人生路不熟》之后推出的《人生开门红》、凤凰传奇曾毅首次触电的《苍茫的天涯是我的爱》,都在市场遇冷,喜剧不再是票房密码。

五一档“一夜回到十年前”之后,业界需要认清三个现实——

其一,曾经的高票房烂片透支了观众的信任,如今也别怪观众不进电影院。

中国电影市场在过去的十年里一日千里,曾经破亿似乎是家常便饭,破10亿、20亿都触手可及,如今回头看,有太多烂片获得了与影片质量不相匹配的高票房。

在行业突飞猛进之时,这些问题被掩盖了,如今整个行业都在为之前欠下的信任而买单。

比如过往喜剧是票房密码,但很多喜剧的评分却与票房倒挂,太多喜剧在尴尬、套路、低俗的评价中透支着观众,如今就是还债的时候。

其二,观众不好糊弄了,以前一个优点就能让一部电影大卖,如今一个弱点就能毁掉一部电影。

当行业处于高速发展期,创作者在风口上做事总是要容易一些的,当年,一部电影只要有一个优点、在某一方面做到极致,就有可能赢得观众。

而如今的市场情况是,每一部电影都需要争做六边形战士,不能有明显的槽点,不然这一个短板就成为劝退观众的致命伤。

比如《水饺皇后》是马丽的第一部大女主戏,把女性成长的故事讲得温暖又有力量,但有观众评价观感太像纪录片,叙事缺乏戏剧冲突,但其实放在人物传记片的类型里,这不算是缺点,但对于想看戏剧冲突的观众来说,这个评价就足以把这部分观众挡在影院之外。

其三,核心观众在流失,电影不是唯一选择。

在自我反思的同时,或许也要接受,爱看电影的观众就是在变少。

去年和今年五一档都有宫崎骏经典动画重映,愿意在假期走进影院看重映片的观众,可以被定义为核心影迷。2024年《哈尔的移动城堡》5天拿下过亿票房,今年《幽灵公主》仅有约7000万。

电影之于70后到90后这批观众,曾经是生活中最好的甚至唯一的娱乐选择,但这批观众逐渐回归家庭,分给电影的时间在变少;而对于95后、00后、10后的观众而言,电影既不是情怀,也不是唯一之选,他们的成长中有太多的娱乐选择,有些人或许前几年被一些烂片诈骗过,有些年轻观众则是根本没有培养起看电影的爱好。

当电影离年轻观众越来越远,就得接受如今的票房数字。

在五一档之前的一次公开活动中,马丽透露当时刘伟强找她来演《水饺皇后》,她问导演是不是想要喜剧元素,刘伟强说不是,马丽担心那会不会影响票房,刘伟强当时说“我的电影都是10亿起的”。

《水饺皇后》在2023年开机,彼时年票房仍高达550亿,刘伟强的《中国机长》《中国医生》也都有10亿+的票房表现。在当时对市场和自身能力有高预期,在情理之中,但2024年市场开始急转直下,显然需要从业者们重新思考和正确预估票房数字了。

如今的大环境是,过亿变得困难,电影市场进入低谷期。

世界电影诞生130年,中国电影诞生120年,相对于更年轻的短视频、短剧、游戏等等娱乐形式,电影老了,但相较于戏剧、音乐、绘画等等,电影还是个孩子。电影这些年也经历过市场的高低浮沉,如果我们对行业的未来还有信心,那就把现在当作一个波谷调整期,在此时积蓄能量、慢慢求新求变。

在此刻,首先要做的是活下去。放弃轻松10亿的票房幻想,调低票房预期,用现在严峻的票房形势去倒推创作成本,降本增效。

事实上,一些电影真的需要那么高的成本吗?

很多电影的幕后叙事都是一场戏拍了多少遍,超期超支了多少,以此显示精益求精,但这其实也是低效的表现。邵艺辉拍《爱情神话》《好东西》都是提前杀青,进度很快,省钱省时也做出了优秀的作品。

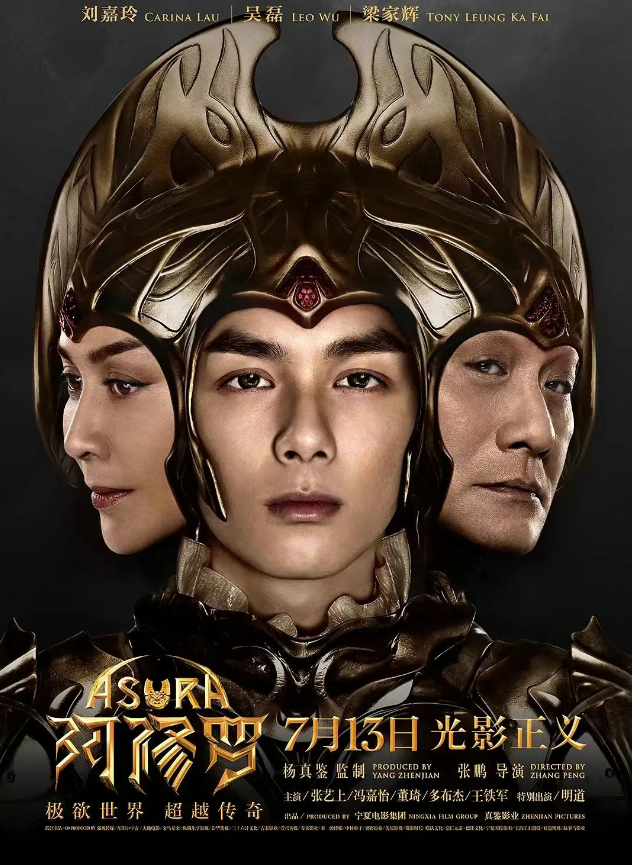

一些电影还未开机就已经花费了巨额的投入,比如最近被博纳影业官宣放弃开发的《神雕侠侣》,前期筹备费近5000万,加上版权费用近亿。前些年电影产业高举高打,影片的成本投入也翻倍式地增长,从业者喜欢用高投资来证明自己是大片是佳片,但之前就有《阿修罗》这样的大投资影片惨遭滑铁卢,太多项目证明了高投资也只能换来垃圾,高投资从来不是好电影的唯一解。

电影投资巨大,主创们的片酬也水涨船高,拍电影成为赚大钱的一种方式。到底是爱钱还是爱电影,一些创作者真的值得这么高的片酬吗?行业进入低谷期,需要电影人和投资人共进退,关键时刻就要勒紧裤腰带。

值得注意的是一些占据着行业资源、拿着高片酬、有名有利的创作者们,却很可能思想老化、固守着曾经的经验、躺在过往的功劳簿上、不愿意听年轻人和观众的意见,如今潮水退了,裸泳的人应该被淘汰。

在行业低谷期,曾经有过好成绩的知名电影人往往意味着安全牌,新人更难出头,但一次次的票房成绩已经说明做过爆款的人也可能被市场抛弃。此时投资人们更应该给年轻的从业者机会,让他们用更低的成本、更高的效率、更年轻的想法进入行业,革行业之旧习气,只有彻底变革才有未来。

随着AI等技术的发展,电影人们也频频讨论新技术对人类的冲击,但目前看来,AI在一些创作环节可以大大解放人力、降低成本,这或许也能成为行业的转机。

当下行业人士时常分析探讨票房大跌的原因,无论他们的结论是什么,网友们都会在评论区给出一种答案:说这么多,有没有可能想过是因为电影不好看了?

什么是好电影?找到这个问题的答案,才能解决如今行业的困境。

平心而论,一部电影总有人喜欢有人讨厌。因为欣赏电影是一件跟私人审美和体验密切相关的事,一部电影反映的是主创看待世界的方式,最终也只会跟自己同频的观众产生情感共振。

随着社会发展,集体主义退潮,每个人都是一座孤岛,能将一座座孤岛连接起来的电影,凤毛麟角。

《哪吒2》这样的大爆款并不仅仅是踩中了时代情绪,更是因为成为社交话题,所以票房才能获得指数级的增长。

《哪吒2》的成功难以复刻,但每一部电影至少能做到的是,找准自己的市场定位、目标受众,给自己一个合理的票房估值。

如果是追求个人表达、风格化审美的文艺片,不必奢望取得商业片的成绩,这类电影也不应该首先被置于票房的维度里进行评判。如果导演希望让更多观众喜爱,那就要想好当下的社会情绪是什么、当下观众想看什么。

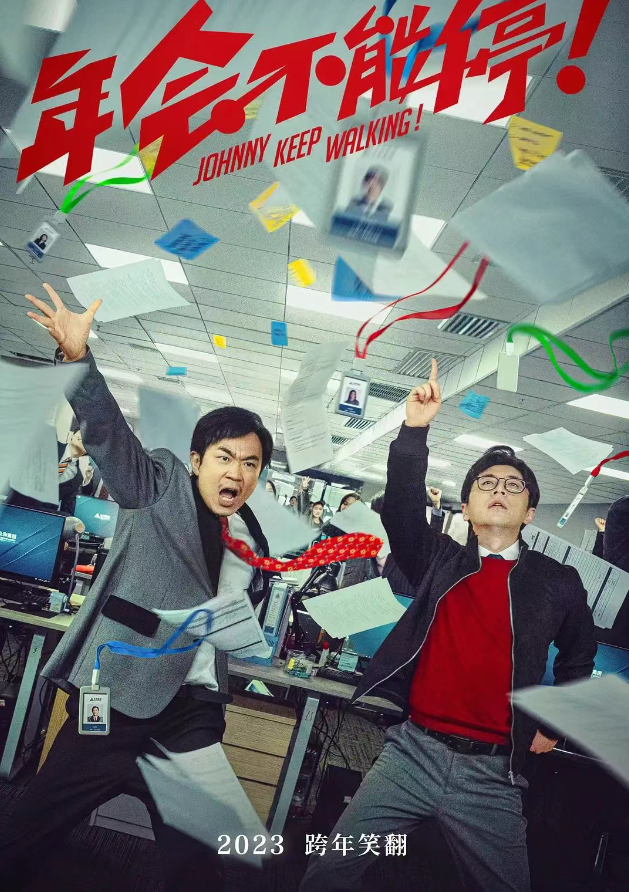

《年会不能停!》的导演根据当下年轻人打工心态的不断转变,一次次修改剧本,才拍出了让广大社畜群体共情的电影;郭帆在做《流浪地球3》的前期筹备时,调研了1000多个年轻人的文化消费习惯,来了解当下观众的需求。

虽然行业里存在这样的正面案例。但过去几年,或许高票房来得太容易,一些主创开始傲慢、开始忽略观众、开始不经论证而匆匆开启一些项目。

从娱理工作室和一些电影主创的日常交流来看,很多导演都缺乏对自己作品的清醒认知。有时候他们误把个人表达看作是卖点,但其实那些表达非常私人,只是爽了导演个人而已;有时候他们把花钱造一个复杂的场景、拍一场复杂的撞车戏当作卖点,殊不知这种视觉刺激已经过时。

这些连导演都给不出一个必看理由的电影,营销方也难以找出核心卖点,市场上其实存在不少这样的项目。

过往的十年里,比创作端走得更快、更卷、更贴近观众的是宣发。为了把观众骗进电影院去看这些电影,宣传侧已经卷无可卷,甚至献祭正片的内容,卡断成短视频传播,短期内曾经有效,现在看来都是竭泽而渔。

这导致如今的宣发手段几乎都失效,观众不再会被宣传骗进电影院,一切都得等公映后看大众口碑。

很多项目从立项之初就是不经论证的自high、就是悬浮的缺乏观众基础的。背叛观众的,也自然会遭遇观众的背叛。

什么是好电影?简而言之一定是尊重观众、贴近观众、立项前认真想好观众需要什么的电影。

五一档之前,有一些导演就提出,觉得自己和观众之间的交流被切断,明明路演期间都是赞美声,为什么现实却给与他们打击。

这显然是营销不仅骗了观众,还把自己人骗了。网络的声音真真假假,好评可以买,差评也可以是恶意的黑,但在各种声音中,总会有一些中肯的好评与差评,只是看主创们愿不愿意花时间去看、去听、去直面那些差评了。

如果对于差评选择视而不见,或者一概理解为被黑了,那么也不怪观众用更低的票房给与回应。

五一档的票房,未必是一件坏事,从业者需要多一些警钟,才能痛定思痛。