我们喜欢用“浪潮”来描述电影艺术的一次次新变。回顾历史,每一次浪潮都必然吸引同代人的驻足围观,他们指手划脚,高蹈嗟叹,乐此不疲。当弄潮儿的浪流打湿了观潮者的衣衫,二者真正成为了一个共同体——浪潮来袭时,观者无畏迎前,或抱头逃窜,皆是艺术现场。

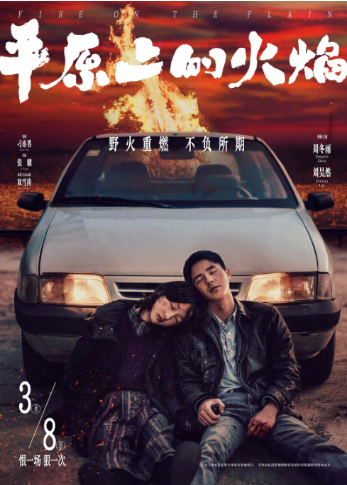

本期邀请东北文艺研究者刘天宇博士解读命途多舛、再度公映的电影《平原上的火焰》,本片根据东北作家双雪涛的小说《平原上的摩西》改编而成。在详细比对了小说原著与电影版的诸多叙事环节后,作者指出:历史与父辈共同消失了,取代历史的,则是子一代的爱欲与暴力;当“南方”被具体化为“深圳”,基于经济特区的改革时代美好生活想象贯穿全片,于是,羊皮手套与塑料凉鞋重构了关于“北方”与“南方”的跨地域情动机制。在熊熊燃烧的大火中,摩西化为乌有,历史徒留碎片。

栏目主持

白惠元,北京师范大学文学院副教授,中国现代文学馆特邀研究员,中国电影评论学会青年工作委员会委员。著有《英雄变格:孙悟空与现代中国的自我超越》(三联书店,2017初版,2024再版)。曾获第十三届唐弢青年文学研究奖、第五届“啄木鸟杯”中国文艺评论优秀作品奖等。

本期作者

刘天宇,华东师范大学中文系中国现当代文学专业硕博连读生,主要从事东北文艺与创意写作研究。论文及评论见于《扬子江文学评论》《电影新作》《文艺报》《上海戏剧》等。

从2021年的平安夜,到2025年的国际妇女节,电影《平原上的火焰》历经撤档、删减甚至换角,最终分开红海来到观众面前。在正式上映前,圣塞巴斯蒂安、旧金山等电影节映后的零星评论便诱发了对于《平原上的摩西》这部优秀小说原作改编的担忧。这种忧虑经过三年有余的发酵,最终在公映时得到了印证,化作如今大众给出堪堪及格的评分。并非开脱,在惋惜之余,我们有必要直视电影在改编上所遭遇的疑难。

在原著中,摩西出埃及是颇具隐喻性的。傅东心给李斐讲过两遍《出埃及记》,第一遍时读到:“哀号何用?告诉子民,只管前进!然后举起你的手杖,向海上指,波涛就会分开,为子民空出一条干路。”这一段在同属东北题材的《漫长的季节》中被凝练成一句“往前看,别回头。”当傅东心向李守廉倾吐庄德增在七十年代的恶行时,她所得到的回应也是一句“人得向前看”。摩西的“前进”是父一代面对历史的态度,他们忍受着痛楚默默前行。傅东心讲第二遍时对李斐说:“只要你心里的念是真的,只要你心里的念是诚的,高山大海都会给你让路,那些驱赶你的人,那些容不下你的人,都会受到惩罚。以后你大了,老了,也要记住这个。”这是傅东心自己无法实现但是传授给李斐的“救赎”方式,她寄希望于李斐可以依靠这份信念撑过再一次的时代动荡。李斐在小说结尾让庄树分开湖水,庄树掏出“平原”烟盒漂在水面上,换来了对于偶然背负上历史重担的无辜女孩的想象性救赎。

在《平原上的火焰》中,李斐显然忘记了傅东心的叮嘱。无论是傅东心和李守廉对于往事的追忆,还是庄树与李斐在湖面上的最后一幕,在电影中都无影无踪,与“摩西”一同消失的还有“历史”本身。电影抛弃了原著的非线性叙事,但又限于时长容量,无法像剧版一样设置足够漫长的时间跨度。因此,电影的叙事呈现出了一种跳接的样态,潦草交代庄树和李斐的年少前情,然后通过一组字幕匆匆接续上两人八年后的重逢。从主创的意图上看,这样的处理是为了保证子一代故事线的合理性,然而在新东北文艺作品中,子一代向来不能与为他们提供了沉重历史宿命的父一代分离。李守廉作为弥天误会的牺牲品和工人的捍卫者,毫无疑问是重要的,黄平甚至认为李守廉才是真正能与“摩西”相对应的角色(《“新的美学原则在崛起”——以双雪涛〈平原上的摩西〉为例》)。但是电影却压抑了他的言说,同时也隐藏起了他行凶的真正原因,使得他的犯罪动机模糊不清。庄德增和傅东心的相识与前尘是两人家庭暗生矛盾的暗线,同时也是傅东心善待李斐却对自己的儿子庄树心有成见的起因。而电影对父一代过往的过度删减导致了人物行为动机的大量缺失,故事运行的逻辑和关键转折的发生都不可避免地蒙上迷雾。

实际上,对于这种改革时代历史感的空位,电影也有所弥补。如果将原著视为“东北风景的寓言”,那么电影至少在“东北风景”的层面上实现了还原。比如庄树发现自己的父亲通过盗卖国有工厂的机器向厂长行贿才积累下财富,这样的改编在一定程度上展现了当时东北地区的情况,拍摄时间晚于《平原上的火焰》的《漫长的季节》与《老枪》也都设计了类似的情节。同时,“下岗”在影片中的出现次数也被增加到了略显刻意的程度,比如李斐在合作社存钱时,旁边的窗口正在发放下岗安置费,又如李守廉维护摆摊的工友时会被骂“谁跟你一个厂子的,现在哪还有厂子了”。在长段故事线中的历史因素被迫剥离之后,主创团队有意在这些细小之处缝补上“下岗潮”的景观化标志。在情节上的补缺之外,电影在美术和音乐上也颇下功夫。必须承认的是,《平原上的火焰》对于九十年代以及新世纪初期东北地区的取景是非常还原的,低照度的布景、破烂的灰墙小楼等延续了监制刁亦男在《白日焰火》中确立的美学风格。来自B6和加尔佩里尼兄弟的绵长配乐引人泫然,保证了电影声景的沉浸感,突破了必须借助九十年代金曲或者苏联经典音乐来触发东北风景和怀旧情绪的窠臼。

伴随着父一代和“下岗潮”成为背景板,浮出历史地表的是子一代的爱与恨,只是这段故事似乎也不甚尽如人意。很多来自大众的负面评价都受到了两位主演另一部后发先至的电影《燃冬》影响,尽管同样以东北地区作为故事发生地,《平原上的火焰》中的爱情相较于前者的“飘浮在空中”还是更具合理性。在原著中,当李斐得知庄树登报寻找自己之后,两人仅在湖心游船上见过一次,那时李斐的包里放着李守廉拿给她的一把手枪。而在《平原上的火焰》里,李斐看见庄树在铁门上写下“平安夜”之后,坐上公交车赴约,在后排车座为自己涂上了口红。这是颇具象征性的一幕,她被赋予了更多的爱欲。电影中的李斐不再是一个闲时读书、头发花白的沉静女子,她深陷麻醉药物,依靠提供色情声讯来维持生计。似乎那些随着“历史”一同被影视改编埋葬的都要通过欲望来填补,就像两个无法出走的少年“摩西”必须要依靠蓬勃的爱情才能够维持彼此的关系,但突兀的银幕深吻无疑让对两人关系的漫长铺垫沦为了“故作深沉”。特别是在影片结尾,爱欲的逻辑压倒了“信念”的告诫,李斐“你觉得我漂亮吗?我现在觉得我好漂亮啊”的呓语取代了余味深长的湖面烟盒,一切坚固的都在“爱情”的洗礼下烟消云散了。

李守廉与傅东心也是如此,因为七十年代的旧事被遮蔽,傅东心对李斐超出常理的关爱只能被归于李守廉与傅东心之间的私情,甚至最终成为破案关键线索的平原烟盒也成了这段地下关系的见证。两个家庭基于历史负担和时代剧变的复杂纠葛被简化为了一对中年男女的婚外恋情,李斐少女时代的愿望也在这种扭曲之下变成了与庄德增之外的三人一同离开东北。这样的改编对于傅东心的人物形象也是毁灭性的伤害。电影版中一个相当值得称道的改编就是傅东心始终不愿搬离老房子,甚至在庄德增已然是成功商人之后仍然独处旧居,每周只见庄树一次。这一情节原本可以成为对原著中傅东心之忧郁的补全,但是在以爱欲替代历史的影片逻辑之下,则可能会退化成另一种解读。同样形象受到伤害的还有孙天博,影片将其塑造成一个带有一定施虐和慕残情结的精神变态,让他通过药物成瘾和语言侮辱来控制李斐。这对只看过电影的观众而言无疑是匪夷所思的,过度超出现实的异常感带来的是对情绪代入的破坏,电影的核心成了两代人的两次三角恋,更是带来审美层次上的降级体验。而对阅读过原著且慕名而来的读者来说,电影中的孙天博就是在历史缺位之后的功能性补丁,他对于李斐的感情不得不被放大到畸形来证明李斐的孤独感和复仇合理性。时代的情绪和历史的悲剧都压在孙天博的形象之上,他的爱欲取代前二者成为了罪恶的叙事动力。

而面对这种来自个人的压迫,针对个人的暴力也就成为了合理的矛盾解决方案。李斐的复仇必须伴随着血浆飞溅,假肢插穿孙天博的动脉,正面中近景的镜头中,李斐的身体因为暴力复仇的兴奋微微发颤。影片加重了暴力冲突带给观众的视听体验,除了复仇这一段的血光,蒋不凡、李守廉和庄树先后遭受的三次枪击都配以无比尖锐的声响。主创没有选择东北题材中更常见的悬疑化改编,而是彻底地拍成黑色电影(Film noir)。再次回到李斐赴约的情节,一个微妙的对比是:小说版中李斐的手枪始终是隐匿的,甚至我们都无从得知她是否听从父亲的劝告带了手枪来赴约。在剧版中,李斐的手枪被她拿在手中指向庄树,最后用于自尽。《平原上的火焰》里,李斐的手枪击发,射伤了庄树——甚至有理由怀疑在未能付诸实践的某一版剧本中,这两颗子弹会取走庄树的生命。将所有的苦难诉之于暴力的李斐不再需要任何面向未来的救赎了,她不用依靠湖面上漂浮的平原烟来回想起傅东心教给她的《出埃及记》,也没有像另一部新东北电影《刺猬》中的少年周正一样背井离乡去体验成长,她抬手枪响,让故事终止在这一刻。

尽管作为对“历史”的替代,爱情和暴力也只是《平原上的火焰》的情绪表征,影片还对“历史”做了一些转喻性的描绘,例如“深圳”。正如前文所述,少女李斐的心愿是逃离东北,更确切的说是去南方、去深圳。令人诧异的是,虽然电影将原著的背景城市沈阳迁移到了吉林省吉林市,又改换了一个略显欲盖弥彰的虚构城市名“吉原”,但是却如此直接地点出了“深圳”这个真实存在的地名。更令人诧异的是,尽管同类影视作品如《漫长的季节》《老枪》并不乏“南方”这样一个隐喻化的广泛指代,但是《平原上的火焰》却是第一部将“南方”精确地限制在“深圳”的作品。不同于一句所指空泛的“去南方”,基于经济特区而引发的对于改革时代美好生活的想象以各种形式贯穿了全片,并通过反复的强调敲打在观众的心弦上。李斐在剧情中确实购买了四张开往深圳的火车票,而其中的两张在八年之后还留在傅东心旧居墙上的相框里。李斐曾经在东北的市集上寻购一双适合在深圳穿的塑料凉鞋,她得到的是回复是“我们这大冬天的哪有卖凉鞋的”。但是当庄树在八年之后闯进李家父女蜗居的平房时,镜头有意地给出一个特写——在窗台上赫然摆放着一双当年求购而不得的塑料凉鞋。

林峥评价五条人乐队仁科的小说时注意到文本中的塑料凉鞋意象,“生活的塑料凉鞋上那一颗假钻石,让现实在虚幻中闪闪发亮”。五条人的走红及其对于廉价塑料制品的关注,在她看来是“贫穷美学”面对全球化和消费主义浪潮的胜利(《城中村启蒙与塑料袋美学——如何理解仁科的〈通俗小说〉?》)。李斐自然不会知道这一点,但是一南一北两双塑料凉鞋的对读隐隐地戳破了她以及更广阔的东北下岗工人的美好幻想,正在中国的另一端等待他们到来的或许不是富裕。“深圳”在影片中的另一次出现是在庄树向下岗多年的老工人们打听李守廉的下落时,一位工友说“他现在在深圳当保安呢,人家过的挺好,他在那边还娶了个漂亮媳妇”,另一位工友纠正“老李人家干出租呢”。随着剧情发展,我们知道后一句才是李守廉的现状,但是前一句却更加微妙。这是否是在暗示如果没有阴差阳错的误杀和车祸,李守廉李斐父女将会在深圳过上他们希求的美好生活呢,更有可能的是,主创是在悲剧性地展示一个何种意义上都不可能实现的东北幻想。

由此可以引出一个与“塑料凉鞋”相对的意象,即“羊皮手套”。李斐最初想买一双黑色的羊皮手套,却没有足够的钱,庄树买下送给她之后问“你能不能别走”,李斐不语,开始寻找塑料凉鞋。如果足够仔细,我们会发现,李斐伤残之后出门戴的手套仍然是这一双。黑色手套和白色凉鞋构成了一组醒目的对照,东北与南方,现实与梦想。在复仇开始前,李斐对孙天博说“我和我爸很快就走了”,她记挂的那个可以让她远离东北的目的地或许仍然是深圳,但就像手套一直被她戴在手上,而凉鞋已经被抛弃在旧平房一样,李斐终将永远陷在她无力挣脱的困局之中,无法踏入那场想象中的、通向“南方”的盛大逃亡。《平原上的火焰》无力也无法将一个残酷的东北故事讲述得更加直白,但是可以窥见的是,影片已然尽力在被爱情和暴力限定的黑色框架之内将“东北”与“深圳”解构、将伤痛和美好解构。或许出于个人的吹毛求疵,我们当然不能否认这种解构的尝试及其带来的美学感受,东北可以被印象化为“羊皮手套”,但零碎的意象对于叙事的伤害也不能被忽视。对于历史总体性的肢解和遗忘都是令人忧心的,若出走的摩西化为乌有,取而代之的是仅存在于回忆中的、熊熊燃烧的大火。