--“老戏骨?这年头,‘老戏骨’都快成烂片的代名词了。”

--“听说导演在拍摄时被演员的作品所震撼到,这片子得多震撼啊!”

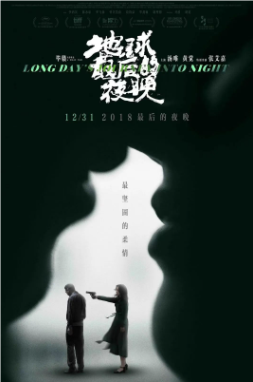

而跨年场、下雪场、啤酒场……这些首次富有创意的活动,都是成功电影宣发策略的一部分,旨在提升影片的知名度和期待值,引起观众的好奇心。而影片的质量最终决定了能走多远。有人会问:一部质量上乘的影片,还要进行宣传吗?答案是肯定的。优秀的影片配上恰当的宣发,无疑能锦上添花,得到更多人的支持。创意新颖的宣发手段,在现代社会,无疑为影片争取到更多的展示机会,甚至在某些情况下,还能带来意想不到的票房收获。 但是,当下,确有一些影片的宣发要么老套要么走向极端,引起了观众的不满,大呼上当的人着实不少。例如,有些电影在宣发过程中,常常夸大明星的戏份,明明只是客串几秒的镜头,却被大肆渲染成主演级别,有的影片片花仅仅把影片的精彩镜头剪辑而成,实际上情节拖泥带水,有的影片宣传用词“创新”,似是而非,真正的影片情节老套浅薄,不一而足。这些脱离实际、夸大其词的宣传手法,非但不能真正赢得观众的心,反而可能加剧观众对电影行业的误解和偏见。 电影宣发本来是电影产业链上的一个环节,目的是让未看过影片的人,通过一系列的宣传介绍,激起大众的观看欲望。最早的电影宣发很简单,一是电影院门口贴一张电影海报,上门介绍一下主演以及故事简介,二是电影类刊物或报纸的介绍和影评。就当时来说,这样的宣传比较专业,观众也能接受。 当然,电影宣发也不乏一些富有创意、形式新颖的成功案例。而第一个尝到电影宣发这块甜头的,还要属当时现象级电影《失恋33天》,2011年,《失恋33天》以微博为主阵地,以年轻人为主要目标群体,开启了第一次的电影营销,多方明星在微博上宣传和推广,首次建立官微,更是频频线上和网友互动,同时制造话题,让失恋这件事成为当时的主旋律。这些如今看来司空见惯的电影营销,在当时可谓是史无前例。更特殊的是,《失恋33天》在全国征集普通人的失恋故事,拍摄了电影衍生短片《失恋物语》,这场线上线下的营销,整整持续了8个月,900万的制作成本,硬生生的花费600万进行营销,当然结果也是喜人的,因为电影本身质量过关,《失恋33天》拿下3亿的票房,成为当时最赚钱的华语电影。时至今日,《失恋33天》都被认为是电影营销的经典案例,从此也开启了电影营销的新时代。 注册官微、官微互动、在各类社交媒体开设账号或明星下场,亲自直播带货已成为不少片方的固定动作。“花小钱赚大钱”也成为电影营销的真正目标。但是完成这个目标的,却是2017年的《前任3》,不同于《失恋33天》的宣发路线,《前任3》放弃了当时还是如日中天的微博,转而把营销阵地放在正开始放在崛起的抖音,那年,电影院成了怀念前任的最佳场所,用现在的眼光看,这样的营销方式很low,但是很管用,3000万的制作成本,5000万的宣传成本,换来了19个亿的票房。 更早的还有一部《地球最后的夜晚》,该片在宣发过程中,特别强调“跨年夜”“零点散场,一吻跨千年”,首映第一天就获得2.6亿票房,成功吸引了年轻人在影院跨年。虽然作为文艺片,并且在内容上不及预期,但在文艺片中,也是很难有的了。 然而,也有一些影片因宣发不当或缺乏新意或延用之前的套路形式而遭观众吐槽抛弃,最终背了骂声票房也遭滑铁卢。

像不久之前的《周处除三害》。该片在宣发过程中,虽然使用了“尺度贼大”、“拳拳到肉”、“刀刀见血”、“枪枪爆头”等极具刺激性的宣传词,成功吸引了大量观众的眼球,但因为过硬的质量,票房成绩远超预期;又如去年的一部《孤注一掷》,由于宣传上突出了“电信网络诈骗”这一社会痛点,在宣发策略上,利用“网络迷雾中的真实较量”、“一次点击,倾家荡产”等紧贴剧情且富有警示意义的宣传语,有效吸引了公众的关注,成功地将娱乐性与教育意义相结合,票房与口碑双丰收。

影片的宣发不能少,但创新的手法和恰当的手段以及合适的切入点才是重点,同时客观理性地介绍影片也是成败的关键。那些名不副实、夸张离谱的宣发往往会弄巧成拙,非但不能给影片带来益处更会使观众反感抵制。

成功的电影宣发,绝非是简单的信息的传递,而是一门融合了市场洞察、创意与心理学原理的深奥学问,每一个从事电影宣传的人都应该认真的对待。