预测票房两亿出头。

对于早就提前“入冬”的电影市场来说,一部华语电影能有这样的成绩不算差。

毕竟国庆档,同样打着“灾难”标签的两部电影,《出入平安》带着2000万票房遗憾撤档,《危机航线》跑了34天才跑到3亿票房的分界线。

在本就冷清的十一月,2亿票房看上去已经非常“奢侈”了。

但是,2亿票房同《焚城》的投资体量有差距,也同江老板的“产业愿景”有差距。在《焚城》上映前,江老板就喊出了“希望每一个周末档都是春节档”的愿景,所以愿意拿出自己大投资的电影第一个冲出来。

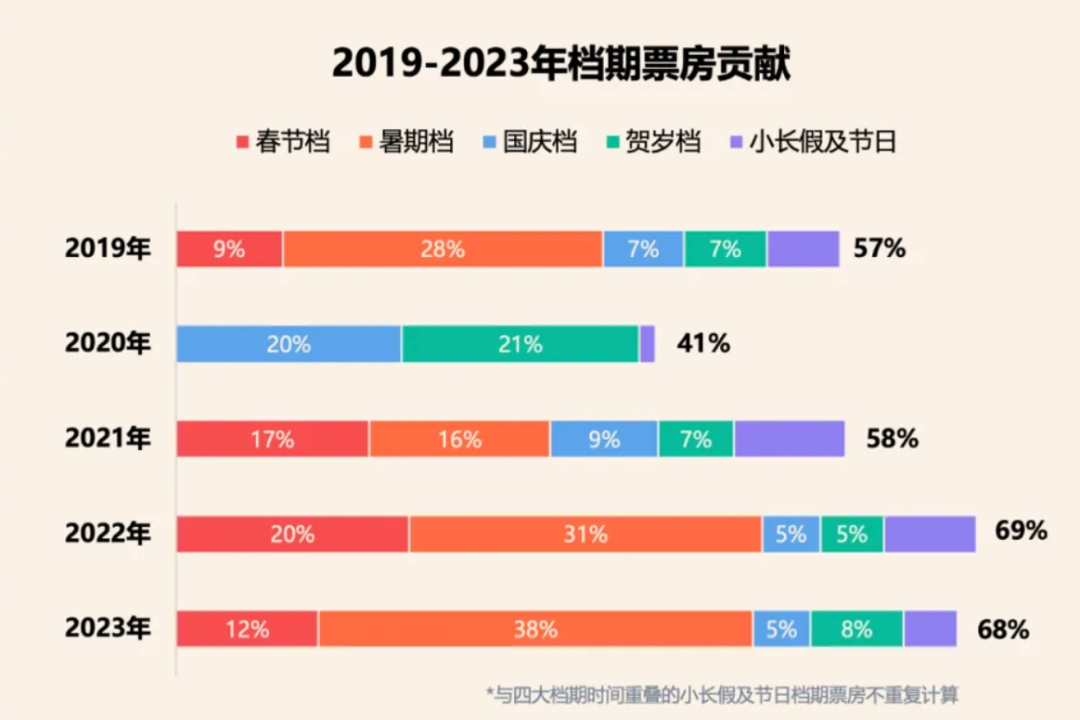

健康的市场需要大档期-中小档期-周末档一环扣一环的健康运行,然而2024年春节档一半影片撤档,暑期档和国庆档频频失手,四大档期仅剩下一个重要性早就大大降低的贺岁档。大档期失利带来的是观众信任感的降低,观众信任感降低所导致的可能是观影人次的流失,观影人次流失必然带来市场大盘的萎缩。

当一环扣一环的“健康愿景”变成了一环套一环的“恶性循环”,如今的电影市场在这个阶段企图发展“周末档”可能并不现实。

但《焚城》依然敢于迈出了第一步,这种勇敢值得尊敬,也敬佩江志强依然有理想。可是每个人都深知,《焚城》注定无法凭借一己之力带热周末档,甚至这样的选择让其回本都变得非常艰难。

即便是在相对健康的市场阶段《焚城》勇闯周末档都意味着极高的风险,更何况如今处于产业下行的周期里,这个选择就意味着更大的损失。这份代价不是付出一个《焚城》,下一个《焚城》就能享受周末档也能冲出来的市场红利。

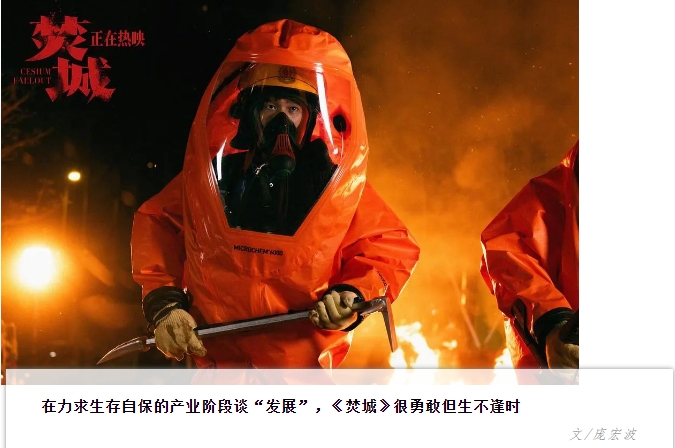

在力保生存的产业阶段,《焚城》多少有些生不逢时的惋惜。

一部电影在市场表现不及预期,首先需要的是自省。

从电影本体来看,《焚城》有不少优点。首先在剧本上电影其实已经非常工整也很完整,围绕着“灾难”展开,消防员和专家一内一外两条线处理的其实比较得当。

其次从题材上电影根据真实报道作为灵感,电子垃圾、核泄漏、发达国家“转运”等等元素实都能和观众产生现实关联。电影里关于铯-137在废品收购站被泄漏也能基本对照1987年巴西戈亚尼亚核泄漏事故的原型案例。所以,电影的题材有一定的现实意义,也符合当下观众对于现实共鸣的观影需求。

但最重要的一点是《焚城》里的“政治博弈”在过往华语电影里是非常少见的。和同类华语灾难片不同的是《焚城》并不只是想拍一部“灾难爽片”,在这部电影里少见的有大量官场文戏。刘德华同莫文蔚的“政治博弈”有很多看点,它关于灾难背后的政治、也指向灾难背后的特权阶级。

从电影的角度,它让《焚城》更立体。从市场的角度,它让《焚城》更深刻。可是这种“官场尺度”必然是戴着镣铐跳舞,这是必然。

尤其是在宣传上,《焚城》从辐射灾难再到“政客博弈”注定不是想怎么宣传就能怎么宣传,而片名本身也很难让观众联想到“灾难”背后更深层次的内容。所以,《焚城》虽然朝着“政客博弈”上努力了一小步,但是整体上依然是围绕着“消防员”、“灾难拯救”传统的商业片脉络。

其次,实事求是的说《焚城》有同类华语大片无法避免的两个问题,一个是煽情一个是逻辑。

白宇为首的消防员是冲在灾难面前的“急先锋”,从不顾一切的“救自己人”到最终选择留下引爆“救香港人”,在处理上明显有一些拖沓且刻意煽情。电影在一些段落的处理上又为了煽情而存在着一些逻辑瑕疵,例如两个资历老的消防员选择留下引爆炸药,年轻的消防员也选择留下“赴死”。这种看上去并没有实质意义的“牺牲”除了煽情还是煽情,它并没有让观众感受到年轻人的无畏也没有让观众体会到消防员的伟大,因为这种牺牲它本身就不是必要的。

所以细节上的瑕疵,同样让《焚城》留下了同类电影不可避免的缺憾。即便电影在点映以及最终上映都取得了很好的口碑,但始终没有一个点成为绝对的“爆点”。

电影人依然有一种“一厢情愿”的执念。

“大家都跟我说,中国电影以后就只有差不多四个档期(春节、五一、暑假、国庆),其他时间大家就可以休息了。我不相信这个说话,我觉得观众不去看电影的原因,就是因为没有好电影。”

这是江老板愿意“豪赌”周末档的底气。从电影人的角度,好内容自然能吸引观众,这一点问题没有。但是想要把观众“请回来”,这个“好电影”就有很多前提条件:什么类型的好电影?谁公认的好电影?好到什么程度的好电影?

观众有观众的“标准”,而且这个标准是一个没有标准的标准。所以,江老板做了自己的选择,而观众也做了观众的选择。从结果上看,可能并没有那么如意。

首先,《焚城》不是一部“万众瞩目”的电影。从大的层面来说,观众对于电影的兴趣在不断降低,电影的重要性出现了明显下降。另外虽然这部电影投资体量和阵容都很大,但毕竟不是《封神2》也不是《哪吒之魔童闹海》这样能被全民关注的“焦点大片”。观众对《焚城》没有太多期待,所以这样的“好内容”需要更多的前提条件来吸引观众。

除了《焚城》自身的问题,实际上如今把观众请回来还有很多市场的问题,产业的问题。例如灾难大片这个类型本身,观众的好感度持续下降。2019年,陈国辉导演,黄晓明和杜江主演的《烈火英雄》在暑期档拿下了17亿票房;2020年,林超贤导演,彭于晏主演的《紧急救援》在贺岁档就只贡献了4.85亿票房;2023年,彭顺导演,杜江和王千源主演的《惊天救援》票房就剩下了4000万。

同样是香港导演的合拍灾难大片,票房断崖式下降。所以,《焚城》在此时的出现是类型的“生不逢时”。倘若把这部影片放在2019年亦或者2022年,可能市场结果都会有所不同。

其次,从主创的角度也不再具有穿透市场的能力。《焚城》最大的卖点必然是刘德华,但天王今年在市场的表现堪称惨烈。春节档《红毯先生》选择撤档,最终重新上映后票房也没能破亿;国庆档《危机航线》甚至不及成龙的《熊猫计划》,排在档期票房的第五位。

如今,不管是成龙、古天乐还是刘德华,老一代香港巨星已经不再具备穿透市场的能力。观众入场时间越来越晚,观众观影选择越来越谨慎,这都让吸引观众入场变得异常困难。

所以,如果从观众的逻辑,从市场回馈的逻辑,《焚城》真的算是能够请回观众的“好电影”吗?观众对于所谓“华语大片”越来越谨慎,华语电影明星下沉的难度越来越大,观众对本土内容的不信任让《焚城》所面临的困难其实是前所未有的。

只有健康的市场才配谈论档期的合理化。

只有健康的市场才配谈论档期的合理化,而不是档期的合理化就能造就健康的市场,因为先有生存才能谈发展。

疫情三年中国电影市场损失了近千亿票房,从2018年税务危机开始电影市场就基本被资本所抛弃,成为了一个“内循环市场”。所以损失的近千亿票房实际上是近千亿现金流,这种资金上的窘迫必然会带来资源上的变化。头部人才、头部作品逐渐和头部公司更紧密绑定在一起,而这种投资的过度倾斜某种程度会提高电影的投资量级,而大投资自然需要大票房回本,而大票房往往在大档期才能产出。

所以,2023年热门档期占全年票房的占比达到了68%,相比疫情前有比较明显的增幅。今年春节档、五一档、暑期档、国庆档四个档期票房相加就达到了232.9亿,占目前全年票房的60.3%。

而且今年市场除了档期过度集中化,更大的困难在于大档期“内卷”导致的分化,不少热门影片并没有获得预期票房,电影失败的风险大大增高。

比如春节档8部影片有四部集体撤档,暑期档《解密》、《异人之下》、《逆行人生》多部影片票房严重失利,国庆档也有《749局》、《危机航线》、《出入平安》等影片票房不达预期。

从此前不少上市公司的三季报来看,基本无一幸免。电影公司集体亏损,在收入只能依靠票房回收的单一化市场体系里,只能寄希望大片获得大票房。

那么为了“回血”,出品方是会选择将大投资影片投入观众“基本盘”非常有限的周末档带热市场,还是继续选择热门档期期待“票房奇迹”呢?

从商业逻辑上,显然是后者的可能性更大。市场目前处于恶性循环的“加速期”,这根本不是一家两家公司公司,一部两部影片在目前这个阶段能够扭转的局面。

对于需要依靠产业资本内循环的电影产业来说,大片获得大票房,上游有水才能漫灌下游。只有头部内容给头部公司持续带来头部利益,才有可能反哺到中小成本影片和产业链的中小影视公司。

所以,江老板愿意将《焚城》投入周末档非常值得尊敬,因为这完全是一个正确的产业尝试。可这部影片因为周末档获得足额回报了吗?恐怕没有。这部影片进入周末档会带动更多大投资影片选择周末档,从而促使档期合理化吗?恐怕也不会。

因为带热周末档,容不得在这个产业阶段考虑。而即便是带热周末档,需要的恐怕也不是《焚城》这样的电影。