今年电影市场越来越让人看不懂了。

第一天200万、第二天100万,第三天30万,然后第7天单日票房只剩下2万,第7天选择“网络热播”。

如果是盲猜,但凡对电影市场了解一二的都会认为这是一部无明星、无口碑、无投资的“三无电影”。再不济也应该是一部口碑奇差,见光死的”低质量俗片“。

但事实上,《戴假发的人》真的有这么不堪么?

导演董越,2017年执导的《暴雪将至》拿下2700万票房;主演黄晓明近10年票房最差也有3000万。论主创阵容,差吗?并不差。

那电影口碑彻底崩溃了吗?好像也没有。电影豆瓣评分6.0分,虽然算不上好,但也并不算超低分电影。

那电影投资小吗?英皇出品、猫眼发行,再加上主创班底,怎么看都不是一部小成本电影。

到底是为什么让这样一部电影只能有400万票房,上映不到10天票房就跌倒”万元线“?这似乎已经超出了很多人认知,但这样的”票房惨案”也不是个例,今年怒赚几百万且“有名有姓”的电影比比皆是。

电影市场到底出了什么问题,我觉得需要寻找一个答案。

电影产量可能恢复了但赚钱行情变差了。

今年电影市场最直接的一个特征就是赚钱行情变差了。

首先,超级头部变小了。今年截至目前一共有3部30亿+,2部20亿+的电影诞生。但是一对比就能体现出差距,抛开受大环境影响特别大的2020和2022年。2023年有2部40亿+,2部35亿+,2部20亿+;2021年有2部50亿+,1部45亿+;

截至目前2024年度票房冠军和亚军在2020到2024年票房排名里只能排在第九和第十。

其次,头部电影变少了。今年破10亿的电影只有7部,破5亿的电影加起来只有15部。

要知道目前华语影史一共有119部破10亿的电影,287部破5亿的电影。

从2015到2023年,这9年时间里平均每年破10亿影片数量是11.5部,破5亿影片数量平均是25.5部。这还是包含了因为大环境影院被迫关关停停的2020和2022年。

但除了头部看尾部,尾部明显出现了堆积。如果我们把票房破1万算做有效上映的话,实际上我们目前在市场上映且能有1万票房产出的电影已经逐步恢复。但是低票房产出的电影相比疫情前越来越多。

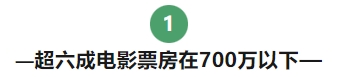

根据公开的票房统计,2018年电影市场公映票房高于1万单低于700万的电影占高于1万票房总数首次超过了六成。而从2020年开始,这个数字就没低于65%,今年截至目前是65.2%。

也就是说一部电影进入市场,但凡正常上映有六成概率票房低于700万。

一部700万的院线电影,国产片片方分账不足300万。按照目前投资成本上涨的速度,这意味着每年几百部票房低于700万的院线电影,单靠票房回本几乎无望。

电影行业陷入了无解的恶性循环。

今年整个电影市场不及预期,其实面临着一些共通的问题。首先,最大的问题是观众对电影的兴趣度下降了。

从疫情之后,电影市场面临最大的难题就是观影人次流失。作为一个2C市场,观影人次流失意味着“客户”变少,这必然会带来一连串的连锁反应。

根据灯塔专业版的相关数据统计,目前近六成观众年均影院观影一次。这意味着电影市场必须要去”赌“,去争夺近六成观众的”一次性消费权“。

所以大体量电影的档期选择极其有限,春节档是首选,紧随其后的可能是国庆档和春节档,其余基本不敢冒险。

作为全年最重要的黄金档,春节档越来越卷。但春节档扎堆上映并没有大面积改变观众“一次性观影”的趋势,所以春节档开始出现“内伤”。比如今年春节档,虽然诞生了两部30亿+,两部20亿+,但是八部影片四部成功四部撤档。

那么重金投入,押注春节档的结果是什么?一旦抢不到有利位置,甚至都不是票房不及预期,而是在档期内无法存活。

另外一个值得关注的数据是年均观影超6次的所谓“高频用户”从2018年的16%缩减到了6%。

一方面大片质感选择大档期,中小档期本身就无法吸引观众。另一方面高频用户开始锐减,中小档期的基本盘就小的可怜。中小档期市场更不可能指望一年只进一次影院的观众此时来“撑场”,所以缺乏优质内容吸引,也没有高频用户勇当先锋,那观众长期就会对电影关注度下降。

另外一个共通问题是营销能力弱化。因为观众越来越不care电影,所以营销早就没办法“拯救”电影了。另一方面,则是产业的营销形成了明显的惰性,也无法有效刺激观众注意力。

这两年,观众普遍反应电影院没什么好看的。所以电影的营销都极力的往高口碑上靠。目前电影营销其实就“三板斧”:点映、观影团首映、短视频传播。

实际上这三个营销动作都是为了“口碑”,可是观影团齐刷刷的“佳作”观众不信了,许多影片点映也缺乏规划,而短视频把电影“精华”提前释出,观众真正入场后面对两个小时的片长往往高呼“诈骗”。

所以,营销”三板斧“一旦砍不准,其实砍掉的反而是自己的票房。

单纯地从口碑来说,今年电影市场豆瓣评分超9分就出现过至少四次:豆瓣9.3分的《里斯本丸沉没》、豆瓣9.4分的《坂本龙一:杰作》、豆瓣开分9.0分的《出走的决心》、豆瓣评分9.1分的《好东西》,如果说豆瓣评分不可信,这四部影片购票平台口碑也极佳。

一年四部国产片豆瓣评分过9分这是华语电影市场近十几年应该都没出现过的盛况,然而这四部影片票房多少?最高的可能是《好东西》的4亿左右,最低是《坂本龙一:杰作》的494万。

所以,口碑好观众就一定会回到影院吗?未必。

第三个问题在于大盘体量低,单片票房量级出现了普遍下滑。由于没有优质内容在周末档带动,目前工作日大盘长期徘徊在2600万左右。大盘热度越低,越无法吸引大体量影片冒险。而没有大体量影片前仆后继的带热大盘,大盘热度就不可能起的来。所以个位数排片带来的直接结果就是票房可能仅仅是几十万的产出。

最后,是终端影院的”躺平“,在排片上过于保守和谨慎。尤其是非互联网票房平台参与发行的中小体量影片,在争取排片方面处于明显的劣势。自身对普通观众的吸引力也不够强,所以排片空间也非常有限。一旦影片首日票房吃不下排片,那么影院为了自己的经营效益,可能会立马对排片进行调整。

”天崩开局“自然会大大增加这些电影的难度,最终迅速酿成“票房惨案”。

这是目前最困惑的地方。

首先,高体量低票房电影首先要考虑的原因是口碑。根据数据统计,今年票房高于1万但低于700万的一共有265部,这265部电影里有一定卖相(明星&名导、IP、黄金档期、大公司投资)的电影有42部,其中豆瓣没有开分的电影多达12部,另外还有11部豆瓣评分在6分以下。

像目前正在影院上映,王千源、冯绍峰、张俪等主演的《金钱堡垒》目前票房226万,豆瓣没有开分;黄圣依、王千源主演,雪村导演的《极限奇援》票房更是只有7.2万,同样没有豆瓣开分。

而《花千骨》、《红楼梦之金玉良缘》、《门前宝地》虽然有声量,但是清一色“差评”也让电影票房直接“滑跪”。尤其是在当下电影市场,一旦口碑方面出现严重问题,会立刻在排片上做出反应。对于本就体量不高的电影,大面积差评直接会导致电影没有翻身的余地。

但除此之外,也有不少电影豆瓣评分及格,且有明星主演的中小体量影片,但是票房甚至只有区区几十万。这其中有一部分是走分线发行的文艺片,但也有不少商业类型片。

例如在第37届金鸡奖拿下最佳中小成本故事片的《又是充满希望的一天》,豆瓣评分6.8分。虽然口碑成绩算不上佳作,但是整体算是及格作品。

主演阵容里也有《再见爱人》综艺走红的宋宁峰、郭柯宇以及张歆艺,虽然不是流量明星但也并非完全没有知名度的“路人甲”。

电影在上映前还进行了长达10天的点映,但是8月16日首映仅仅获得了616场的排片,票房3.91万。经过一整个周末,周一排片砍至201场,票房跌至9700元。

电影为何在市场遭受如此待遇,电影团队本身也希望能找到答案。

同样,在《甄嬛传》中扮演安陵容而被观众熟知的陶昕然主演的《夹缝之间》在经过8天点映之后,在11月8日正式上映。

然而首日排片1.4%,票房16.51万。在首周末过后,单日票房同样跌至一日两万。

这部电影究竟犯了什么“天条”导致票房如此不堪?

这些电影的亏损不仅仅是一部影片的得失,如今电影市场很多问题都是一个又一个问题叠加导致恶性循环进入到了无解状态。

今天,《分手清单》选择撤档,贺岁档为数不多的新片还会有撤档的吗?2024年马上过完了,所有电影人又将所有希望押注在了2025春节档,然而一个春节档就能彻底拯救2025年吗?

当春节档也逐渐失灵?那么投资数亿的大片该怎么办?当一天2万票房,7天过后就能在视频平台看到,又有多少人愿意花几十块钱选择在影院冒险?

今年电影市场的主旋律已经不再是什么时候回到巅峰了,而是需要想想如何自救。