就中国电影(无论作为商业产品还是文化艺术)的未来发展而言,当务之急就是提升国产电影的艺术品质,这已是全行业的共识。但如何提升,标杆在哪儿,很多人眼前还是一片茫然。这次借侯孝贤电影展映和研讨会之机,重看了他自台湾新电影以来导演的所有影片,隐约觉得作为阐释对象,这些影片会提供一种角度和例证来澄清我们对当下国产电影创作方面的某些认识。在随后进行的详细考察中,这一想法更加明确和坚定了。

本文的研究缘起于下列问题:

一、侯孝贤能跻身国际名导,获得世界影坛的推崇,仅仅是因为他的长镜头艺术么?

二、国内有很多使用长镜头且关注现实生活的导演,为什么他们无法获得艺术的成功进而在国际影坛站稳脚跟?

三、就一般电影创作而言,侯孝贤电影有没有普遍的“模范”意义?

本文无意贬低生活作为艺术源泉的绝对重要性,只是针对目前国产电影艺术水平的低迷,做一个矫枉过正的立论,以期引起人们的重视。

这里先将本文的方法作一说明。

一、暂时悬置长镜头。

在技法方面,讨论和研究侯孝贤电影的著述,多注重探讨侯式长镜头的运用,其它技法鲜有涉及。谈侯孝贤,当然要谈他的长镜头,这是必须的。但只谈长镜头,不仅在认识上有失偏颇,更无从完整评价侯孝贤的电影艺术。为达到这个“完整”,笔者暂时将长镜头悬置起来,从侯孝贤电影所使用的其它主要技法着手考察。

二、当代视点和历史角度。

这就是说,要立足于中国电影的创作问题和世界电影的发展现状,来考察侯孝贤电影形式的发展和变化,特别是不同时期的创作特点及其意义。

侯孝贤从事电影创作至今已有三十八年,导演长故事片17部,短片3部(包括“儿子的大玩偶”),纪录片1部。

本文研究的范围以《风柜来的人》(1983)为起点,终于《红气球的旅行》(2007),主要包括侯孝贤的14部长故事片。以《风柜来的人》划界是因为这部作品是侯孝贤自己最喜爱、也是他个人风格初次明显展露并且首次扬名国际影坛的长故事片。为了论述的方便,本文将这些影片的创作分为三个时期:

前期:《风柜来的人》、《冬冬的假期》(1984)、《童年往事》(1985)、《恋恋风尘》(1986)和《尼罗河女儿》(1987);

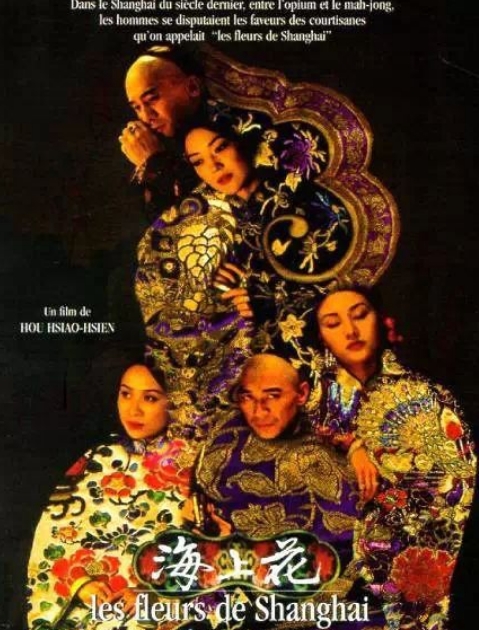

中期:《悲情城市》(1989)、《戏梦人生》(1993)、《好男好女》(1995)、《南国再见,南国》(1996)和《海上花》(1998);

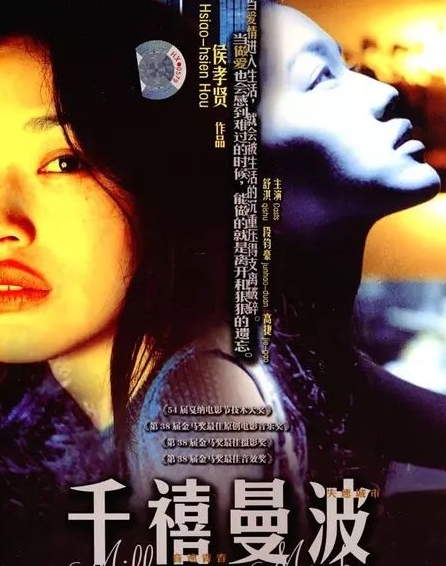

近期:《千禧曼波》(2001)、《咖啡时光》(2003)、《最好的时光》(2005)和《红气球的旅行》。

再次申明,这个“三期”划分只是按照侯孝贤导演艺术之独特性始于台湾新浪潮的“公论”所作的便宜之策,不求绝对正确。另外,在具体技法的分析中,“三期”之间的界线也会有一定弹性。

三、国际视野和比较研究。

一百多年的电影史涌现出众多著名导演和经典作品,所谓电影语言、电影艺术乃至电影美学(就其低端或基础而言)不过是这些作品所使用的技法及其含义的体系化。把侯孝贤电影所使用的主要技法放置在世界电影艺术的发展背景中,并且与世界著名导演和作品相比较,不仅会使我们进一步发现和认识侯孝贤电影更为全面、更为丰富的美学意义,而且也会在电影形式的变化多样与艺术品质的恒定标准、个性与流行、本土化与国际化等电影问题上获得一些极有价值的启示。

视线剪辑

视线剪辑是以人物的“看”作为剪辑动机的一种剪辑方式,第二个镜头的机位通常与第一个镜头中人物的视线同轴。虽然视线剪辑常常以正反打的方式呈现,但又不同于以对白内容和人物反应为剪辑动机的正反打。

在上世纪80年代侯孝贤的影片中,视线剪辑是比较常见的技法,但在使用上还是蛮克制的。其中最值得一提的是《童年往事》。影片只有6处使用了视点前置的视线剪辑,而每一次都是影片中非常重要的时刻,如孩子们看到父亲咳血(父亲去世的先兆);阿孝和阿仁看到母亲呕吐(母亲去世的先兆);有奶奶在场的全家合影;奶奶去世后收尸人瞪了阿孝们一眼(影片结束)。特别是父亲去世时母亲最后一声哭嚎连接起来的两个正反打,第一个表现阿孝面无表情地看着略显遥远的悲痛场面(全景),第二个则让阿孝直接“看到了”多年后上中学时的自己(正啃甘蔗)。这是一种非常经典的时间结构手法,应该说也是六、七十年代电影语言革命的典型产物,经典片例像帕拉让诺夫的《石榴的颜色》(1969)用视线剪辑表现成年的诗人看到自己的童年;尼古拉斯·罗格的《现在不要看》(1973)用此技法表现男主人公看到自己的未来命运。塔尔科夫斯基的《乡愁》(1983)则用视线剪辑把身处异国他乡的男主角同祖国和故乡联系起来。除了这5个献给父母和奶奶的视点前置视线剪辑外,第6个拥有视线剪辑的也不是一般人,她是阿孝喜欢的女生吴素梅(她看着窗外阿孝炫自行车技)。

这个例子表明,即使是最普通的技法也能形成个性和风格。堪以比较的经典片例是丹麦著名导演卡尔·德莱叶的《诺言》(1955.获威尼斯电影节金狮奖)。影片从呈示部(6分钟)之后一直是一场一镜的长拍,直到最后一个场景男主角约翰内斯以耶稣名义将死人复活的奇迹时刻却改为分镜处理,令人醒目和震撼。

或许视点前置的视线剪辑太普通了,侯孝贤更喜欢视点后置,比如阿孝和同伴们在街上打台球,吴素梅经过(大全景),外拍机位(在阿孝们后面)的摄影机摇拍吴素梅后调到内拍机位反打,现出阿孝的视点(近景)。《风柜来的人》中表现阿清对小杏的“偷看”用的也是这种方式。这种视点后置的剪辑在侯孝贤的影片中要比视点前置剪辑多得多。而相较于普通的正反打,最具侯氏特色的“视线剪辑”也是《风柜来的人》奠定的:在第一个被看的画面(全景)后接一个同轴机位后撤拍摄的画面(大全景),现出正看着上一个画面的人,然后再反打这个人的正面(中景),比如影片中非常著名的四少年海边起舞献媚杨金花的场景。在80年代的侯孝贤影片中常能看到这种视点后置调度+视线剪辑的技法及其变体。

然而,进入90年代后,侯孝贤影片中的视线剪辑,无论视点前置还是后置,都大大减少。在《戏梦人生》中,只能看到个别不规范的非同轴视线剪辑(有点像默片时期的平面调度剪辑)。而在《好男好女》、《南国再见,南国》、《海上花》、《千禧曼波》和《咖啡时光》中,除了一两次极寻常的使用外,视线剪辑----包括正反打----这种常规影片最常使用的技法基本可以说荡然无存。

有意思的是,在《最好的时光》中,我们看到这种技法的回归。毋宁说,它不是一种简单的“故伎重演”,而是一种对有意味的形式的重新整合(见“对比”)。在《红气球的旅行》中,视线剪辑再次成为有意味的形式,暗示了小男孩西蒙和红气球的独特关系:只有他能看到红气球,别人看不到。也正是在这个时刻,红气球有了一种童真和梦幻的意味。在影片结尾,导演更是用一连串西蒙视点和红气球的正反打,将童梦的纯真和不可企及的伤感推向极致。

跳轴

其实侯孝贤特有的拍片方式(较远的机位,长拍,基本摒弃正反打)不太容易有跳轴的,所以我们宁愿把《冬冬的假期》里疯女铁道上救婷婷时出现的跳轴看作是一个偶然[1],至少它在艺术或美学上没多大意义。然而,在《最好的时光》中,我们却看到了耐人寻味的跳轴。

“恋爱梦”中,秀美刚到台球房收拾东西,发现了阿震写给春子的信。先是一个中景表现秀美在看信,接着切入一个跳轴的秀美近景,然后再接一个信的特写,同时出现阿震“念信”的画外音。这个“跳轴”早早透露出秀美对这个未曾谋面的写信男的好感和同情。

这么说是因为(1)之前春子看这封信时只是中景接近景,没有跳轴,也没有念信,自然表明她对阿震没有兴趣,这是侯孝贤电影中特有的电影化对比手法(见“对比”);(2)之后秀美接到阿震第一封写给她的信时,先是近景打开信,然后借信的特写跳轴接秀美看信的小特写。这两次跳轴不仅暗示了秀美和春子对阿震的不同态度,而且(尤其)表现出秀美在两次读信时的心灵震颤和情感涌动。本段影片的结尾,导演更是采用以往作品中罕见的煽情对这两次跳轴的含蓄意蕴作了高调的呼应。阿震和秀美凌晨赶到车站已经没有票了,而阿震又必须当天白天赶回部队,在“Rain and Tears”中,二人默默等待即将的离别。影片先是用一个正面全景表现二人从售票处走到雨中,相挨站立,然后接一个跳轴的双人背面特写:只见两手轻触、相握,待两手慢慢握紧后再接一个跳轴的正面双人大全景。在此,侯孝贤将他的标志性技法“两极景别剪接”与两个跳轴熔于一炉,加倍强烈地表现出阿震和秀美的内在激情,同时也深深打动了观众。

侯孝贤聚焦心理表现的跳轴并非独创,而是有着颇为久远的艺术渊源。

1930年,一部德国电影《星期天的人们》震动了评论界。影片的纪录风格,几乎全部实景拍摄,演员全是非职业,即兴拍摄,即兴表演,还有戏仿和恶搞,在当时可谓独树一帜。主创们除了摄影师三十几岁外,其余都才二十多岁。十几年后,他们都在美国大放异彩[2]。如果不是有声时代已经来临和德国政治气候的恶化,这部影片绝对会掀起无声电影时期的“新浪潮”。

影片中跳轴的使用与“恋爱梦”相仿。推销员沃尔夫冈同第一个女友告别时用的是正常剪辑,但影片接近结尾他与情投意合的碧姬告别时就用了双人特写跳轴。与小津安二郎、沟口健二、黑泽明齐名的日本著名导演成濑巳喜男在其《无止境的街》(1934)中,也曾用连续的跳轴特写表现丈夫的死给女主角杉孝带来的心理震惊。60年代心理主义流行后,用跳轴表现内心强烈感觉的例子更为常见。

在我们通常的理解中,跳轴或是表现激烈动作场面的灵药,或是戈达尔无视规则的玩闹,或是小津安二郎、黑泽明等日本大师的外部风格,而对其心理表现上的经典用法鲜有认识。侯孝贤电影在这个例子中所体现的回归经典、自成风格的创作特点很值得我们思考和借鉴。

对比

对比是最最基本的电影语言。当格里菲斯在《囤积小麦》(1909)中把富豪欢宴和民不聊生的画面交叉剪辑在一起的时候,谁都看得出这种对比的批判性含义。奥逊·威尔斯则称得上是电影化对比手法的大师,《公民凯恩》(1941)中的对比范例可以说俯拾皆是。戈达尔对电影语言的颠覆似乎已成公论,但至少有一种他不仅没有颠覆反而经常使用,这就是对比。可以这样说,在世界著名导演的作品中,你都能发现令人钦佩的电影化对比的运用。侯孝贤电影也不例外。

与曾遭弃用的视线剪辑相比,对比是侯孝贤一直使用的手法。他的对比不是那种极端强烈的冲撞,或是那种极富戏剧性的并置,而是常常在看似重复的场景中让某种变化的元素悄然起着对比的效果,表现出其中蕴藏的深切含义。

《悲情城市》中有六次吃饭(尚且不算给孩子喂饭和摆上没吃),其中有两次尤显重要,可以说正是由于对比手法的运用使它们升华为影片的主题场景。一次在1小时46分,全景,老父阿禄居左,侄子阿坤居右,文雄居中,在大桌上吃饭。文雄作为全家的顶梁柱,吃起饭来也是宝相庄严一派大气。另一次是影片的最后一场,场景同上,机位相同,景别相同,大桌相同,也是三人吃饭,只是居中的人成了文良,而且一副白痴吃相。影片以此手法暗示文雄死后,林家再无顶梁柱,而只剩下浑浑噩噩的幸存了。之后导演以一个林家大堂的空镜结束全片。这个空镜又与影片的第一个镜头(文雄为即将出生的孩子烧香祈祷)形成呼应和对比,更加强化了上述场景的象征意义。

《最好的时光》中的对比则更具电影化特色。在“自由梦”中,有一段堪称侯孝贤电影中最长的声音前置,那情韵袅袅的南管竟从影片开头穿越数个表现艺旦含情脉脉男子心系革命的画面一直铺到艺旦演唱此曲的场景,长达3分15秒。在这个场景中,三男一女围坐圆桌品茶听唱,男子侧身坐在靠近艺旦的这边,而艺旦仅在右边画框内露出少许背影。

歌声中男子显然心有所动,慢慢转脸朝艺旦看去。紧接着便是一个视线剪辑反打艺旦。这个美丽的单人近景伴随歌声一直持续到场景结束。很容易看出这个视线剪辑和艺旦单人镜头的心理内涵,因为它们代表了男子的视点,或者说男子的内心情感。后来男子为革命大义默默回绝了艺旦,此时又是南管之声提前入画并缓缓带出艺旦演唱的场景,还是几个男女围坐茶桌听唱,机位、景别与前述场景基本相同,但这回男子几乎是背身而坐,并未转身,只是摄影机自左向右慢慢将艺旦摇入画面,至镜头在艺旦身上停顿30秒后,切入一个似客似主(拟艺旦视点)的男子中景:一副内心若有隐痛的样子。两相比较不难发现,两个场景的微妙差异便是由男子不同的身势语言和这两个剪辑构成的。

同《悲情城市》里那两个吃饭场景一样,《最好的时光》的这两个场景也是影片的主题场景。不同的是前者的对比着重外在象征的赋予,后者的对比则聚焦于内在心理的揭示;前者的对比效果和含义源于影像本身,后者的对比效果和含义更多地产生于电影化的技法。

略加注意还会发现,这两个场景集中了一些极具侯孝贤特色的技法:(1)声音前置;(2)偏好全景;(3)外拍机位接内拍反打,而且通常是全景接中或近景[2];以及(4)恰到好处且意味深长的视线剪辑。特别是最后一点,不仅体现了侯孝贤不同创作时期的技法沿革,更重要的是,这一技法的回归也透露出侯孝贤近期创作中的一个趋势,即更为关注人物的心理刻画。

镜像

电影中使用镜像的方式基本有三种。

一是利用镜子丰富空间层次,使场面调度活泼、别致一些。小到用镜子反映一张从观众角度看不到的人物的脸,这种用法颇为常见,侯孝贤《最好的时光》之“自由梦”中艺旦从镜中看到新来的小女孩即用此法;大到用镜子映现整个房间,此法常见于歌舞片的排练场景,雷乃的《去年在马里昂巴》(1961)也运用这种方式表现谜一样的空间和人物的关系。

二是表现人物当时的心态,女性居多,常是小表情小心思。这招被人用得太多,已成陈套。倒是阿巴斯在《合法副本》(2010)中用摄影机代替镜子表现比诺什为悦己者容的心态,令人眼前一亮。当然,男性照镜也有用得好的,如梅尔维尔的“独行杀手”阿兰·德龙作案前总是在镜前整装后手指在帽沿一抹的潇洒,而镜像的使用也使他的整体形象有了一种疑似深刻的心理内涵。

三是镜像作为反思的用法。这种镜像常常放在影片快结束时,单人,满怀心事或心里空空如也地凝视自己的镜像(至少3秒以上),皆因之前的所作所为亟需自己反省。这也是电影中最重要的一个深度刻画人物的方式。

上世纪20年代的德国电影首创镜像作为反思的手法。

E. A. 杜邦的《杂耍场》(1926)中强宁斯杀人后默默照镜的场景成为电影史上永恒的经典。此后,很多著名导演都在“镜像艺术”上狠下功夫。比如会把镜像的时间点提前,像马塞尔·卡尔内的《太阳升起》(1939)、道格拉斯·西尔克的《天堂所允许的一切》(1955)和希区柯克的《精神病患者》(1960);比如会增加一个细节来深化对人物的认识或增强叙事的心理动力,像《太阳升起》镜子旁边的玩具熊和童球、《天堂所允许的一切》镜旁的树枝、《精神病患者》玛丽安手中的那包钱,以及菲律宾导演门多萨的《基纳瑞》中男主角手上戴的那枚戒指[1];甚至去开发非常规的镜像,如西尔克用电视屏幕(《天堂所允许的一切》),梅尔维尔用窗玻璃(《赌徒鲍勃》[1955]),路易·马勒用电梯里光洁的金属板(《通往绞刑架的电梯》[1958]),波兰斯基用不锈钢水壶(《冷血惊魂》[1965]),阿巴斯最绝,用的是摄影机(《合法副本》中男主角的最后一个镜头)。

塔尔科夫斯基进一步拓展了镜像的心理内涵,当《乡愁》的男主角戈恰科夫在镜中看到的不是自己而是和他惺惺相惜的多米尼克时便深刻表现出他对多米尼克在精神上的认同。阿伦诺夫斯基在《黑天鹅》(2010)中则用大量镜像多角度、多层面地反映了女主角深层心理的复杂和黑暗。

侯孝贤在《悲情城市》中已经接近了镜像的第三种用法。那是文清的最后一次出场,他在镜前整整西装领带,然后转身给照相机设定自拍,照了一张全家福。此后我们在宽美的画外音里得知文清再次被捕后失踪的消息。按说,这个镜像的时间点再合适不过了,只是机位有点远,效果打了折扣。只能归入镜像的第二种用法了。

直到《南国再见,南国》,侯孝贤才正经用了一把心理镜像。时间点非常经典,在影片差不多快结束的时候。用汽车里的后视镜映像作为小高的反思契机也颇为独特。时间之长恐怕也在同类镜头中名列前茅。这个心理转折点之前小高一直过得不爽,帮派小头目做得日薄西山,连搬家公司都不买账了,马仔阿扁又不争气,几次生意谋划都不顺利,直到阿扁被当警察的堂兄欺负了要拼命,他还在劝阿扁说警察势力大黑招多,不要去报仇。然而对“镜”沉吟良久后,小高终于打电话跟阿喜要枪,准备拼了。可以说这个镜像明显起着深化人物塑造的作用。没有这一笔,小高跟阿喜要枪就会显得很突兀,而且在观众眼里他不过就是一个浑浑噩噩没有血性的蹩脚流氓而已。

国内对镜像的前两种用法还比较熟悉。尤其出于在写实风格中整出点花样的想法,对第一种用法似乎更感兴趣。但对第三种“镜像作为反思”的用法,我们明显缺乏了解和认识,无论电影创作,还是教学研究,都能看出这一点。其实这不仅仅是一个单纯的镜像使用问题,它所体现的是长久以来中国电影对于人物心理刻画(包括深层心理、行为动机以及内在状态的外化表现等等电影化技巧)的忽视和缺失,而这方面恰恰是体现电影艺术水平的关键环节。

对立色光和大反差布光

表现主义色光的运用在上世纪50年代德国导演道格拉斯·西尔克创作的美国影片《天堂所允许的一切》中初次凸显。之后便在中低成本的情节剧、惊悚片、恐怖片中流行开来,甚至戈达尔也在《狂人比埃罗》(1965)中亦庄亦谐地玩了一把。到了70年代,意大利恐怖大师达里奥·阿金托的《阴风阵阵》(1977)把这种技法的潜在能量作了最大化的发挥,使本片成为现代表现主义恐怖片的杰作。而法斯宾德也在《罗拉》(1981)中把他尊崇的西尔克风格同批判现实主义的故事内容非常强烈地结合起来。

这种表现主义布光(以及色彩配置)的艺术渊源当然是表现主义绘画,其特征很容易识别。简言之,就是将冷暖对立的两种以上色光或色彩(如红和蓝)突出地并置于同一个画面或场景,而不是像传统方法那样用一种主导的基调(冷或暖)来“和谐”画面。从语言角度讲,它是一种针对人物心理状态的表现性修辞,着重揭示人性深处的东西,人物内在的欲念、情感以及这些心理本身的矛盾和冲突。有时候,色光或色彩的重叠和怪异也呼应着人性和人心的复杂。

在现当代电影中,这种技法呈现出两种走向。一种是很程式化的使用,上述心理表现元素通常泛化为一些定型的“装饰”或“时尚”。你常常会在酒吧、歌厅、舞厅等娱乐场所看到这种布光(想想也挺有道理,这些场所的功能不正是心理释放么);另一种是个性化的实验,比如美国独立电影导演蒂姆·伯顿、戴维·林奇、托德·海因斯、托德·索伦兹,欧洲艺术电影导演拉斯·冯·特里尔、努里·比格·锡兰,以及亚洲导演王家卫,他们会在前人的艺术范式中用某种变化来形成自己的风格。在他们的作品中,这种技法依然因循经典旨趣,与人物塑造特别是心理刻画息息相关。

除了极端对立的色光和色彩外,还应注意到明暗对比强烈的布光,门窗外光线的过度曝光,以及一些器具表面的强烈反光。在影片中,当这些方式与特定情境 ----尤其是特定心境----相联系的时候,也具有某种表现主义的性质(当代片例像《希望之城》、《人工智能》、《无耻混蛋》和瑞典版《龙纹身女孩》等), 皆因其渊源可以追溯到德国表现主义电影和美国黑色电影。

国内由于对这种技法缺乏认识,甚至专业教科书上都不曾提及,因此在电影创作中几乎没有系统化的实践和有明确艺术意向的探索。除了两个人,一个是上文提到的王家卫,一个就是侯孝贤。

在侯孝贤的近期电影中,可以明显看到他在上述影像艺术潮流中汲取养分,充实、更新自己原有风格的创作轨迹。

在《千禧曼波》中,对立色光的运用表面看去比较程式化,如酒吧、舞厅的布光,但等薇其回到住处,你会发现同样的对立色光和色彩的配置,而且薇其常待的房间和小豪房间的布光和色彩又有所不同。这种方式不仅表现出与故事内容相匹配的含义(两人在娱乐场所的放纵生活对两人私密生活的强烈影响),而且映射出薇其性格和心理的深刻矛盾。

在《最好的时光》之“青春梦”中,蓝色具有特别的意义。震的住处永远弥漫着蓝色,他的女友叫blue,靖唱的是“蓝调”,她的同性恋女友Micky穿的是一件蓝色背心。Lomo相机不仅赋予“单调的”蓝色一个“写实”的动机,同时也使影片的色彩有了一种“时”和“代”的特点。震看到的都是蓝色,而靖和Micky却不时会有暖色相伴:笼罩歌台的蓝色中断续飘过的红光,以及她们住处渐趋暗淡的暖色。或许这是她们内心仅存的希望和追求。无论如何,这些“好男好女”终将淹没于无边的蓝色之中。与片头相同的片尾----震和靖在一片蓝色中一路飞驰便是侯孝贤对“在路上”的台湾青年一代的独特诠释。

与“青春梦”张扬的色光不同,“自由梦”的布光和这段影片的内敛风格极为一致。针对人物之间欲说还休的特点和压抑的环境,人物脸部采用暖光照明,而室内环境则采用大面积幽暗的阴影与之相对,后景中虽有偏蓝和偏黄的色光并置,却又被窗框和不太透明的玻璃所阻隔。此外,门廊的影像中,门外的强光(过度曝光),过廊内的窗框和门框向光一侧的强烈反光,都与过廊背光面及深处的阴影形成对立和冲突。应该说,在完全中国特色的故事空间,导演借助国际化的表现主义摄影技法,对人物内心的压抑、矛盾和冲突作了贴切、完美的电影化诠释。

主题意象

电影影像可分为人像和物象(动物暂且不论)。一般而言,作为整体的物象基本就是人物活动的环境。在常规电影中,这种物象只是作为人物活动的背景,除了“真实感”之外,并无多大意义。然而,也有一些影片因对物象的艺术化处理而成为杰作。

其中对物象的运用又分为两类。一类是物象作为外部象征,如《去年在马里昂巴》中豪华、雕琢而又阴森、整饬的室内环境,成为人物举止僵化的原因和控制人物行为和命运的主导力量;《黄土地》(1983)中的黄土高原则被视为几千年中华民族“超稳定结构”的象征;另一类是物象作为心象的外化,如《小城之春》(1948)中玉纹经常在上面散步的破败的城墙暗示她内心的萧索和苦闷;《德意志零年》(1948)中重重叠叠的柏林废墟不仅是战后德国民族精神一败涂地不可收拾的象征,也是后来自杀的小男孩埃德蒙内心一片荒凉毫无希望的写照。

物象能以成为有意义的形式,即“意象”,须有以下特征:(1)重复性,即特定的物象须在影片中多次出现;(2)一致性,即要与人物及其故事的含义相吻合;(3)主题性,即它基本就是影片的主题,至少也要与影片主题相关。而上述两类用法的区别在于,前者偏重整体,针对全体人物;后者偏重局部,主要针对个人。像《德意志零年》这种在影片前半段主题意象笼罩整个社会群体、然后逐渐转向个人内心的表现方式在电影史上也很常见,加之电影本身又是一个客观记录性和主观介入性都很强的媒介,主客之间的相互转换和渗透常常在特定形式中体现出来,所以才有“物象即心象”或“环境即心境”的说法。

再看侯孝贤电影。我们发现,在他的近期创作中也使用了上述第二类偏重心理表现的“主题意象”。

在《咖啡时光》中,表现阳子乘电车的段落不下10个,电车行驶的空镜也不下5个。其中只有少数乘车有可见的原因。因此可以说这种游走状态的多次重复暗示了阳子怀了台湾男友的孩子后的思绪不宁和不明所以的迷惘,尽管她表面看上去很淡定。这种“表里不一”恰恰是小津电影在人物塑造方面的特点。阳子和小元之间关系的描写也是如此。他俩的相互好感并无强烈的表现,小元在听说阳子怀孕后也无强烈的反应,但小元的那张电脑画却分明泄露了他内心的纠结:无数节电车车厢团团围绕着一个胎儿。这时,小元画里(也是心里)的电车与作为阳子心象的电车形成了对应,表现出二人潜意识里对彼此深入交往的同一份担忧。在此,作为主题意象的电脑画可谓点睛之笔,一下就把两个人的心思对接起来了。同时,这种用法也突破了上述第二类物象仅作为单人心象的表现模式。

《红气球的旅行》中心象的表现更为复杂。与《咖啡时光》的手法相同,影片快结束时也出现了一幅画:一个男孩在追一个红球。它无疑对应着影片中西蒙和红气球的关系:只是追逐,却无法拥有。这又和拉摩里斯的影片《红气球》形成对比:拉片中的红气球是小男孩帕斯卡的专属玩伴,彼此亲密无间。比较一致的是两部影片都用小男孩和红气球的关系来表现儿童世界与成人世界的对立。只是拉摩里斯多了些对战争残酷的余悸和法国人的浪漫,而侯孝贤则把“浪漫”赋予了旅行的红气球,把“残酷”留给了小男孩:他只能看见那象征美好的红气球,而无法拥有,甚至不能和它玩。

另一点不同的是,拉摩里斯的红气球成人能看见,而侯孝贤的红气球只有西蒙能看见。由此可见,侯孝贤的影片更心理化,对当代儿童孤独心态的刻画比较深刻。

不像拉摩里斯影片中成人世界只是抽象的符号,侯孝贤的影片把成人世界和儿童世界处理得更为平衡。西蒙的母亲苏珊有一种源自爷爷的布偶情结,因而极其热衷布偶戏表演,此外也有育儿观念和离婚后的心态问题等等,这些都使西蒙得不到应有的关爱,而陷入孤独和寂寞。可以讲,正是苏珊的主观原因使西蒙的红气球之“梦”有了更实在的心理依据。

值得一提的是,这种“主体间性”在影片中是用一种平行结构来表现的。最主要的当然是苏珊/西蒙的“现实”生活与西蒙的红气球之“梦”的平行。西蒙有自己的主题意象(红气球和那幅画),苏珊也有她的主题意象(布偶戏和那座刻着操作提线木偶的女人的石雕)。

此外,还有另一些平行和对应的设计,比如西蒙的红气球是不可企及的,而宋方制作的短片里西蒙却拿着红气球,由此表现宋方对西蒙同样缺乏了解(因而只会照抄拉摩里斯);还有与西蒙的红气球对应的巴黎街道的一些楼面上画的红气球,这种对儿童文化的“引用”也指代着当代社会中儿童的“红气球心理”的普遍性。

平行结构

其实不光《红气球的旅行》里有,在侯孝贤的其它影片中亦可见到,甚至说它是侯孝贤创作中的一个情结都不为过。

侯孝贤电影中的平行结构始见于《尼罗河女儿》。影片将女主角叙事和少女漫画“尼罗河女儿”平行起来,漫画叙事应该是女主角的内心投射。说“应该”是因为这一结构在影片中很不完整。继而《悲情城市》中有帮派故事和知识分子故事的平行,两路叙事没有交集;《好男好女》中不仅有现在与过去的平行交织,而且还把它们同片中片、片中戏平行起来;《千禧曼波》中叙述话语和影像话语在时态结构上平行交错,还隐约有“模块叙事”的影子[1];《最好的时光》中三段不同时间情感故事相互平行和对比(因为三段故事的男女主角都是舒淇和张震扮演的,所以应该能从平行理论或“大轮回”角度去看);直到《红气球的旅行》中重拾《尼罗河女儿》中现实生活与内心生活相平行的主题。

有意思的是,前三部影片都不是侯孝贤喜欢的作品,而公认最成功的三部中期作品《戏梦人生》、《南国再见,南国》和《海上花》都没有平行结构[2]。但从新千年开始,平行结构又回到侯孝贤作品中。

这种对平行结构的“着迷”在世界电影史上也能发现其深远的渊源。最古老的还要算格里菲斯的《囤积小麦》(1909),影片中的两条主线(贫苦农民的故事和农业资本家的故事)和一条辅线(面包店场景)相互平行,并无交集。更不必谈他的《党同伐异》(1916)了。借片中片结构把现代故事和“古代”故事平行叙述的有《法国中尉的女人》(1981),一人两生或三生的平行叙事在当代电影中比较多,最先锋的应该是《无姓之人》(2009),而把“现实生活”和“内心生活”平行对应的佳作是《潘神的迷宫》(2006)。

限于篇幅,这里不再对各个影片的平行结构作具体的分析,而只是从这个角度暂时总结一下侯孝贤电影艺术的整体发展。

起初,侯孝贤电影的突破和创新始于规避或摒弃一些传统的叙事方式和技法,如特写、对称均衡的正反打、前因后果的场景关系、完整连续面面俱到的故事叙述等等,同时尝试一些变相的或另类的方式来传达信息,形成风格。其中自然包括长镜头,也包括对心理表现进行初次探索的平行结构。

接着,当一些技法一时无法融合于侯孝贤钟情的长镜头风格时,他便彻底弃用那些他认为会形成干扰的东西,其中甚至包括一些已经为侯孝贤所特有的技法(如“气韵剪接法”),以及已经开始的新尝试(如平行结构)。这是一个纯化个性风格、树立艺术品牌的过程,其成果便是广受世界影坛喝彩的《戏梦人生》、《南国再见,南国》和《海上花》。

侯孝贤并不是一个固步自封的人,求新求变是他骨子里的东西。于是才有了新千年电影的新气象。我们发现,他在保留长镜头风格的同时,一方面借鉴国际化电影语言中合自己所用的“流行时尚”,另一方面找回曾经弃用的技法,重新进行整合锤炼,其中就包括了作为心理表现的平行结构。于是我们看到了更近的景别、更多的切换(包括以前不曾有过的连续性剪辑)、更微妙的光影、更接近新媒体技术特点的叙事、更走内心的表现性技法,总之,更电影化、更国际化的侯孝贤电影。

所以说,谈侯孝贤的长镜头就一定要谈和长镜头一起使用的技法,特别是这些技法在侯孝贤整个创作历程中的变化和发展,这样才称得上全面的艺术分析和美学认识,才能廓清侯孝贤的整体电影风格,而不仅仅是“长镜头风格”。

如果仅从远观机位、全景呈现、一场一镜来看,似乎侯孝贤只是一个很外在的“写实”导演,但以上分析表明,他其实也是一个很内在的“形式”行家和“写意”强手。在此声明,这里的“意”是指影片人物具体、实在的“心意”。无数世界电影佳作证明,能用恰当的、国际化的电影语言来“书写心意”才会成就高水平的电影艺术。

或许是长久推崇写实传统的缘故,我们以往更多地专注于侯孝贤电影的“外在”方面。现在看来,这种只专注“外在”的习惯已经并仍在导致国产电影艺术水平的持续低下,无论艺术电影还是类型电影都是这样。

因此,重新认识侯孝贤电影对提升当下国产电影创作具有重要意义,因为它向我们昭示了何谓电影艺术的真谛:它无关乎影片的种类或类型,而只相关于电影语言的使用水平。