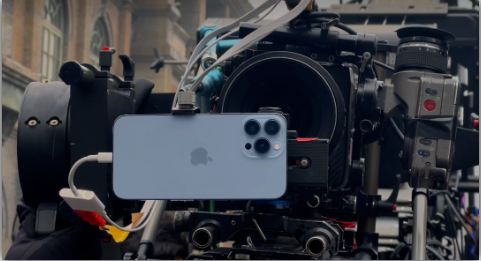

当手机遇上电影工业,会发生什么?从2018年开始,每到春节前夕,苹果总会推出一部“Shot on iPhone”的营销短片——从《三分钟》到《想和你一起听听歌》,这些由专业导演操刀、用手机拍摄的“贺岁片”,总能把技术秀出艺术高度。当一部手机能拍出电影级画面,我们不禁想问:iPhone真的能替代专业摄影机吗?用手机拍电影又如何重塑着创作规则?

苹果这几年默默给iPhone加了一堆“外挂”:三颗镜头覆盖超广角到长焦焦段、支持4K 120帧的ProRes格式、杜比视界HDR、堪比专业摄影机的光学防抖……甚至能外接硬盘直接存素材。这些配置让它无限接近一台“口袋摄影机”,但物理限制始终存在——传感器只有专业摄影机的6%大小,暗光噪点、算法虚化失真、长焦画质打折等问题,让它在某些场景下依然“露怯”。

技术亮点与硬伤并存,恰恰揭示了移动影像的现状:它拓展了创作可能,但无法颠覆电影工业的物理规则。

1. 空间叙事革命:深景深美学

传统电影追求浅景深(背景虚化),iPhone却因传感器小自带“全清晰”Buff。在短片《女儿》中,出租车内的万花筒、玩具和人物都很清晰,画面像立体拼贴画,逼着导演用“垂直叙事”打破传统平面调度。观众从被动接受“导演给的焦点”,变成主动探索画 面细节,这种互动性正是手机影像的独特魅力。

2. 变焦速度与特殊视角

得益于三镜头的设计,轻点屏幕就能从13mm超广角秒切120mm长焦,这种“瞬移式变焦”在《Midnight》中营造出空间压缩的眩晕感,因手机小巧,在《女儿》中能塞进轮胎,在《阿年》中能绑在年兽嘴里,特殊视角让画面呈现出更强的张力。

3. 效率碾压传统设备

一台ARRI电影机加配件动辄几十斤,iPhone却只有240克,省去跟焦员、稳定器团队,甚至能裸机手持拍歌舞镜头。拍《卷土重来》时,剧组直接把手机架在狭窄车厢里完成打戏,轻量化让“拍到”比“拍好”更重要,尤其适合低成本创作。

iPhone在影像功能上已向专业摄影机的技术靠近,但其固有的物理限制仍构成无法逾越的边界。

尽管iPhone 16 Pro Max配备了三颗镜头,但它们的素质层次并不均衡,某些功能也无法在所有镜头间覆盖,这为创作带来了瓶颈。例如,iPhone 16 Pro Max的超广角和广角镜头都拥有4800万像素,但长焦镜头的像素仅为1200万,导致长焦镜头在解析力上远不及其他两个镜头。而且,只有主摄镜头支持4K 120帧视频拍摄,这在多焦段升格创作中造成了不小的限制。

在硬件上,iPhone 16 Pro Max的CMOS仅为1/1.28英寸,单个像素的感光面积仅为专业摄影机ARRI ALEXA Mini LF的Super 35画幅的6.2%。这使得在低光环境下,画面容易产生噪点,动态范围也明显受到压缩。为了弥补画质的不足,苹果通过算法进行调整,但这种算法往往会导致画面失去应有的自然感。尤其是在低光或近距离拍摄时,iPhone并未启用长焦镜头,而是通过裁切主摄镜头来实现同等焦段,从而降噪并锐化画面,虽然苹果认为这样能提升画质,但结果往往是画面呈现“油画感”,失去了电影画面的真实感。例如,在拍摄《卷土重来》中的独角兽升格镜头时,由于光线不足,iPhone没有调用长焦镜头,而是使用了裁切后的主摄镜头,这导致了解析力的明显下降。再加上苹果的算法中的降噪和锐化痕迹过于明显,电影模式下的抠像效果也显得生硬,浅景深的处理也非常不自然,无法达到传统摄影机所能呈现的真实物理成像效果。

这些硬伤背后,是消费电子与电影工业的底层逻辑冲突:手机追求“计算完美”,电影却需要“物理真实”。

此外,iPhone镜头上覆盖的蓝宝石镜片虽具有出色的抗摔性,但在拍摄中也带来了明显的画质问题,尤其是“鬼影”现象。所谓“鬼影”,即当强光源以一定角度直射镜头时,会在画面中产生无法去除的眩光,严重影响画面的清晰度和真实感。

(一)给苹果的建议:卷硬件,更要优化算法

随着手机拍电影的热潮逐渐升温,苹果的iPhone虽然在影像领域已取得显著突破,但要真正突破技术局限,仍需不断优化。

1、传感器升级:学国产品牌上大底,提升画质

虽然iPhone的传感器已经相对优秀,但与专业摄影机相比,依然有着较大差距。比如,小米的1英寸大底传感器就明显提高了低光环境下的画质。苹果可以通过加大传感器的尺寸,提升暗光拍摄的表现,减少噪点,进一步弥补当前的短板。大底传感器能够带来更浅的景深,提升画面层次感和质感,也能让画面更加接近传统摄影机的拍摄效果。

2、优化长焦镜头:增加长焦微距功能,避免裁切画质损失

虽然iPhone的长焦镜头已经可以满足日常拍摄需求,但在高倍变焦和长焦拍摄时,画质损失仍不可忽视。为了避免在裁切画面时损失过多的细节,苹果可以进一步提升长焦镜头的表现,加入微距功能,提升近距离拍摄的清晰度和细节表现。这不仅能让iPhone的拍摄更加多样化,还能减少裁切后画质的下降,让影片的质感更上一层楼。

3、算法做减法:保留画面自然感

苹果的图像处理算法一直是其卖点之一,但有时过度锐化会让画面失真,尤其是在人脸特写等细节上,可能会给人一种“PS过”的不自然感。建议苹果减少对图像锐化和抠像的处理,保留画面更多的自然感,这样可以减少“电子感”对电影质感的影响。通过更精准的算法,iPhone不仅能在图像清晰度上取得平衡,还能更好地还原真实场景中的细节。

(二)给导演的创作手册

尽管iPhone在影像创作中有其局限,但它也提供了创新的空间。以下是给导演的一些创作建议,可以帮助他们最大化地利用iPhone的优势,同时弥补其不足。

1、利用深景深玩“细节叙事”:把背景设计成隐藏彩蛋

iPhone的深景深特性给了导演更多的创作自由,可以通过让画面中的每个元素都保持清晰,来增强“细节叙事”的效果。导演可以将背景设计成隐藏彩蛋,观众在每一次观看时都能发现新的细节,增强影片的层次感和互动感。这种“全景深”的拍摄手法能为观众带来新鲜的视听体验,也使影片的叙事更为丰富。

2、手机+电影机混搭拍摄:关键镜头用ARRI,特殊场景用iPhone

iPhone虽然在许多场景下表现出色,但在极端条件下,仍无法与传统电影机媲美。导演可以通过将iPhone与专业摄影机(如ARRI)混搭使用的方式,灵活应对不同拍摄需求。例如,拍摄一些日常场景或者复杂的动作镜头时,使用iPhone的灵活性和便捷性,而在关键镜头或者高要求的画面上,则可以使用专业设备来保证画质。这样能够兼顾创作效率与画质效果。

3、瞄准短视频平台:压缩算法能藏住画质缺陷

在如今的短视频时代,抖音、微信视频号等平台的压缩算法虽然会对画质造成一定影响,但同时也能“藏住”一些iPhone拍摄时可能出现的画质缺陷。导演可以巧妙地利用这一点,将影片的视觉效果与短视频的传播特性结合起来,通过压缩算法的帮助,避免过度显现手机镜头的缺陷。特别是在一些节奏快、内容丰富的作品中,手机拍摄的灵活性和短视频平台的传播优势能够为影片带来不小的增值。

4、竖屏叙事:用9:16画幅打造视觉新语言

iPhone的竖屏拍摄功能为创作提供了新的视角。导演采用9:16的画幅进行创作,突破传统横屏电影的束缚,打造全新的视觉语言。这种竖屏叙事不仅适应短视频平台的展示形式,也能带给观众更加沉浸的视觉体验。通过竖屏,导演能够在画面构图、人物安排和情感表达上实现更大的创意突破。

从《三分钟》到《想和你一起听听歌》,苹果贺岁片的成功秘诀不在iPhone多强,而在于手机用于专业电影工业流程——灯光、美术、调色全按电影标准来。这给独立导演提了个醒:设备可以平民化,但创作不能快餐化。

未来,随着空间视频等新技术加入,iPhone或许能解锁更多玩法。但别忘了,技术只是工具,打动人心的永远是故事。就像用手机拍vlog的人很多,但能拍出《卷土重来》的“张同学”的寥寥无几——决定上限的,从来不是镜头,而是镜头后的那双眼睛。

iPhone拍电影,是一场“降维打击”还是“技术幻觉”?答案在两者之间。它降低了创作门槛,却抬高了创意门槛。当人人都能拍电影时,如何让观众记住你?或许正如巴赞所说:“电影是现实的渐近线。”——无论是用手机还是电影机,离人心最近的画面,才最值得按下录制键。