当电影行业穿行于舆情漩涡与市场迷雾之间,一场汇聚行业关切的对话就显得尤为迫切。

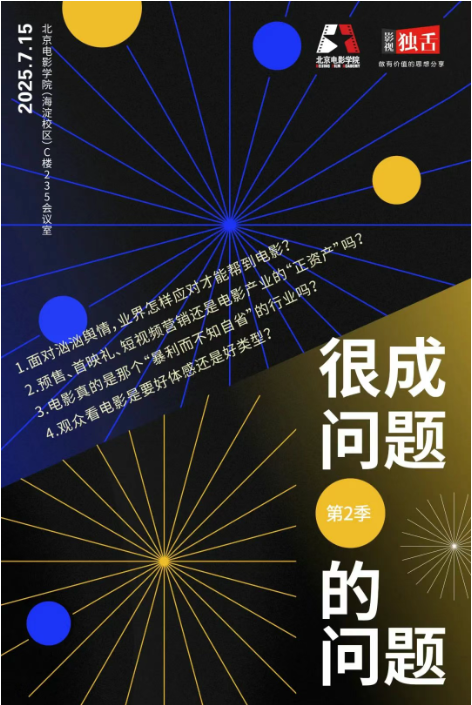

昨天,北京入暑以来最凉快的一天,7位资深影评人汇聚北京电影学院,进行了第二季“很成问题的问题”电影研讨,围绕中国电影在今年上半年显现的诸多问题展开激辩,直指行业痛点。

和第一季一样,今年的研讨仍由《北京电影学院学报》编辑部联合《影视独舌》发起。会议由《北京电影学院学报》主编吴冠平主持。面对暑期档票房的承压现状,嘉宾们既剖析了极端话术、饭圈文化等舆情病灶,也探讨了合理营销、AI技术赋能、政策红利借力等破局路径。

这场活动是对行业现状的“诊脉”,更试图为电影行业在复杂环境中寻找突围的共识与方向,以下是这场研讨的文字实录。

舆情问题是近年令电影行业极为头疼的一环,本次研讨以此作为切入点,首先发言的为《影视独舌》总编辑李星文和中央戏剧学院教授武亚军。

在李星文看来,目前网络上涉及电影行业的舆情背后,大致分布着三股极端表达的势力。它们分别是不容对原著作任何改编的“原教旨主义”者,挑起性别对立的“女拳”和极端饭圈。

小说和影视是完全不同的文艺形式,改编是创作者天然的权利。改编有好不好之分,但没有对不对之分。不能不合心意,就以舆论攻伐取缔创作者改编的权利。

在《封神第一部:朝歌风云》上映时,一批“自来水”助推了它的成功,可是《封神第二部:战火西岐》上映后,有观众认为把第一部的魔幻史诗改成了爱情成分过重的大女主戏,丧失了原有的魅力,结果“自来水”变成“自来黑”,甚至出现了在电影路演期间,有女观众在现场控诉导演和剧组的极端情况。

“魔改”的指责,往往出现在名著和网络小说改编中。而对历史表述的胶柱鼓瑟式盯防,则导致历史正剧这一国剧最强题材类型,严重减产接近断流。可以说,这类无视文艺常识的舆情,已经严重影响了创作的活力。

近年来,立场极端的“女拳”式评论多次狙击了正常表达的电影,远的如《唐探3》和《我本是高山》,近的如《向阳·花》和《酱园弄:悬案》。甚至有一种声音渐渐起势:男导演有“性别原罪”,没资格拍女性题材。这股势力放大性别争议,挑起对立,严重干扰了正常的文艺评论。

极端饭圈的行为不从审美出发,而是从争利出发,把选角过程视为资源争夺,把抢走“好饼”的演员视为仇敌,不放过举报、诋毁、围攻“对家”的任何机会。久而久之,流量演员之间的恩怨盘根错节,几何级数增加。

近期这种仇视又外溢而成对中年实力派的攻击。

以至于每部作品上映都有黑粉攻击“翻车”“扑街”,舆论场被搅得乌烟瘴气。而解决这些问题,需要主流媒体和民间媒体携手普及文艺常识,也需要清朗行动的指向更准,力度更强。

武亚军则认为舆情问题不可回避,行业应该正视它们的存在。他用“光脚帮”和“穿鞋帮”这两个通俗的比喻来形容目前在网络上发声的群体。

“光脚帮”侧重情绪表达,不对行业发展负责。而“穿鞋帮”作为具有行业属性的群体,有精英化的一面,进行电影评论时,往往陷入到用术语和概念编织的体系中。

光脚的不怕穿鞋的,如何调和两方群体的表达,这需要相关的知识普及和引导,这种责任不仅在于评论家,也需要行业内的制片公司的参与。

由于缺乏媒介素养,制片公司手握大量正向的宣传内容,却找不到适合当下网络表达和舆情场特点的发声方式,以至于让各种负面报道满天飞。

武亚军觉得与其坐以待毙,不如主动出击,制片公司应该从被动式应答转换成主动发声,以应对当下的汹汹舆情。

围绕电影产业的预售、首映礼、短视频营销这“三大件”的讨论,构成了本次研讨的第二个议题。发言者是北京电影学院管理学院副教授翁旸和中国电影评论学会秘书长胡建礼,两位都参加过上一季“很成问题的问题”电影研讨。

翁旸先概述了“三大件”的终极目标是提升电影热度和实现票房转化,随后做了展开。

她通过数据来复盘今年整个上半年的预售:除了春节档外,所有档期的预售都不理想,预售的市场价值在下降。

之所以出现这种情况,原因有两点,一是市场热度有限,观众缺乏抢预售的意愿。二是观众观望口碑再做决定的心态较为普遍。

短视频由于播放量、点赞数等指标的存在,比预售更为直观。

这里她列举了今年暑期档热门电影在抖音上的高赞短视频,其中《长安的荔枝》数据最高,有两条点赞数突破百万,而《你行!你上!》仅有一条,其余电影短视频的点赞数都在百万以下。对比去年暑期档冠军《抓娃娃》,不仅产出了10条以上的百万赞短视频,数据最好的一条点赞量甚至突破了400万。

首映礼的降级更为明显。2025年上半年电影行业涌入的资金减少,相应的宣发费用也被削减,往年的电影首映礼规格高、嘉宾多,今年纷纷代之以云首映、千场直播。

面对行业下行的趋势,翁旸给出了自己的破局思考。

第一个途径是向政策借力。很多地方政府都出台了电影消费券等补贴,如果片方可以在票务上进行协同,给观众让利,可以提高票房转化效果。同时各地还有针对电影首映礼的补贴,片方可以争取这类政策红利的支持。

第二个途径是向科技借力。目前AI发展日新月异,电影行业应该及时跟上科技前沿,熟练运用各类AI工具,缩短制作周期,降低成本。

第三个途径是向自身借力。电影宣发是依靠想象力吃饭的工种,在过往案例中,有很多具有想象力的营销方案,如今的电影宣发越来越墨守成规,对观众的吸引力大减。从业者应该在有限的预算之下,向内发掘潜力,凸显职业素养。

在胡建礼看来,现有的电影营销“三大件”还是对票房起到了拉动作用,只是力度在下降。在新的营销方式成熟之前,电影行业不可能放弃这些手段,应该以增强创新为主。

他列举今年暑期档的点映现象,大量电影开展点映,提升热度,发酵口碑,这实际上是预售的变种。

首映礼的问题较为严峻,特别是在当前多元化的宣传格局中,传播率和转化率都在缩水。他认为片方一定要量力而行,对于中小成本影片来说,斥巨资办首映礼得不偿失。

短视频营销目前也疲态尽显,为了吸引眼球,采取夸张、猎奇的方式剪辑影片片段,对观众存在误导,这样的负面作用越来越大。

相应的,胡建礼也给出了自己的三点建议。

第一,创新预售首映礼和短视频的内容和形式,注意观众的参与度和体验感,避免简单照搬。第二,进行预期管理,避免让观众看后觉得货不对版,受到欺骗。第三,大片可以合理利用这三种宣传营销方式,中小成本影片不要把钱砸在首映礼上,应在宣传营销创意上下功夫。

第三个话题涉及到电影行业的自我认知,发言者为《四味毒叔》创始人谭飞和《北京电影学院学报》主编吴冠平。

谭飞说,今年春节档之后,尚无新片票房突破5亿。这有社会心态转变的外部因素,更牵扯电影行业缺乏同理心、没有共情能力的问题,这需要从业者有自省的精神。电影行业受到的批评,很多都归因于自身。

整个行业谈票房的太多,谈成本的太少。新闻报道盯着票房,不提成本,给人感觉电影行业赚钱容易,票房只是一个数字,这些报道既缺乏财经常识,也没有新闻逻辑。

行业急需一个能讲清楚投入产出比性价比的榜单,这有赖于第三方机构的努力,也是一个真正健康的市场需要看重的问题。

谈金字塔尖演员的太多,对金字塔基演员宣传的太少。像前不久的演员陪爬泰山事件登上热搜,令许多人感到惊讶,实际上很多演员没有五险一金,如果接不到戏拍,生活是很艰难的。

行业整体信息不透明,给普通观众带来距离感,加上一些从业者缺乏公共意识,在大众传播中不注意自身的形象,一些脱口而出的话对行业形象造成了极大损害,给观众带来一种“何不食肉糜”的感觉。

吴冠平赞同谭飞的观点,他认为行业信息和观众接触到的信息严重不对称,这导致了电影舆论氛围的不友好。

在从事80年代《大众电影》研究的时候,他发现当时的大众刊物涉及到流行文化产业各个环节,虽然稍显古板,但对行业知识的介绍极为全面。如今提到电影行业,过度聚焦于商业价值,这和社会氛围有关,也离不开媒体的引导。

如何利用各种渠道传播电影行业的知识,形成理性思考的社会圈层,这是从业者需要深思的问题。如果可以形成一种舆论的自觉,那么整个社会对于电影行业的刻板印象应该会有所改观。

整场讨论中最接地气的问题,莫过于和观众直接相关的第四个议题,几位发言者就此展开了激烈的观点交锋。

中国电影资料馆节目策划沙丹认为类型无法用好坏来评判,而体感更是相对个人化,无论是好体感还是好类型,都是一种观众需求。对于观众需要什么,他根据自身从业多年的经验出发,认为主要集中在三点:品牌、情绪和分享欲。

他以电影资料馆举例,无论王家卫电影回顾展还是毕赣的《路边野餐》十周年电影放映,门票很快售罄,这就是品牌带来的价值。情绪则是目前中国电影中非常重要的一环,它直接牵扯到分享欲,分享电影观感、独特的物料,这种社交属性极为重要。

观众走进电影院的动力,是对品牌、情绪、分享欲的综合考虑,最终的直观反映是电影评价体系。目前市场上的电影评价体系比较混乱,豆瓣是一个大众参考的指标,但不断受到质疑,猫眼、淘票票的评价也是一种参考,但整体话语权仍处于一种被稀释的状态,需要更多的实践来形成更权威的标准。

胡建礼继续了沙丹对于电影的类型的讨论。他认为类型虽然没有好坏之分,但是有受欢迎程度的高低,比起电影类型,观众更看重体感的好坏。

视听震撼带来的沉浸式体感,能让观众忽略类型标签的束缚,情感的共鸣也能比类型套路更触及观众的核心需求,另外类型的固化往往会消解体感的独特性,打破类型边界的作品才能够带来新鲜的体感。

对于创作者而言,与其纠结拍什么类型的电影,不如专注于如何让观众记住看完电影之后的感受。

武亚军认为中国电影过度聚焦春节、国庆等头部档期,对产业的发展可能不利,因为这相当于观众把看电影变成了一个不是习惯的习惯。还是应该削峰平谷,做好观众在周末档观影习惯的养成。

最后谈到暑期档,几位影评人一致认为未来两周的市场状况对于中国电影至关重要,本次研讨会在此时机举办,同样有为暑期档摇旗呐喊的目的。

这场研讨的价值,远不止于几位影评人的观点碰撞,它更像一面镜子,照见了电影行业在舆情、市场中的真实困境,也映出了破局的艰难。眼下的暑期档,恰是检验这些思考的关键所在。

回归观众体感,深耕内容本真,共识正在凝聚。当从业者以更清醒的认知拥抱变化,或许能让电影在舆情的喧嚣与市场的起伏中,重新找回属于自己的道路,迈向更健康的未来。